金沢ロイヤルディスコ2023 ― 2023年11月19日 23時52分40秒

丸テール クーラー室内機取付 ― 2023年11月20日 13時25分06秒

クーラー室内機とセンターコンソールを仮置きして 位置確認。

ヒーターボックスからのダクトを52ミリ直径アルミ製に新調して装着。

グローブボックスの取付

取付完了 ダクトには干渉しません

そこへクーラー室内機を取り付けるためのステーをしたから取付。

これにてグローブボックスは 嵌め殺しになり、もうあけることはできなくなります。

クーラーのホース配管の取り回しとまとめ。

フィッテイングのオーリング類

低圧ホース側

コンプオイルのPOEをオーリングに軽くぬります。

ひったりかどうか確認の上、

締めこみます。

高圧、低圧とも締め込み完了。

あとはエキパン周辺に結露防止のコールテープを貼ること

クーラー室内機への配線も準備できています

ステーにクーラー室内機を取り付けました。吊り下げ式。

配管ホースは長いので 室内機の後ろでまとめておきます

ドライバー視線でこう見える

この大きさなら 助手席に乗る人の あしもとの邪魔にもならんでしょう。

あとは

結露水のドレンホースを取り付けるのみです。

あと、 室内では センターコンソールの組み立てが残った。

全体的に薄汚れており吹いても汚れは取れない。

また、何か所か合皮が裂けているところがある。

経年劣化で裂けてくるのだろう。

これらを補修張替えの注文もないので (そもそも納車までそんな時間もない)

今回はこのまま取り付ける。

このあたりはまた将来 オーナーさんの地元の内装屋さんでやってもらっったほうがよっぽど

いい仕上がりになるだろうと思う。

丸テール エンジンルームのクーラー関係取付 ― 2023年11月21日 15時23分25秒

このあたりの塗装も完全に乾いたので、エンジンルーム側のクーラー関係補器類を取り付けます。今後は、怒涛の取り付けラッシュが始まるよ。

コンデンサーの下側固定

上側固定

コンデンサーと電動ファン、取付完了

正面から見たところ

続いてコンプ。

ゴム栓を抜いて

中のコンプオイルがちゃんと入っていることを確認します。

傾けたら透明なオイル、出てきました。大丈夫です。多分POEオイルでしょう。

製作しといたコンプのブラケット、取付。

そこにゴムブッシュを介してコンプ取付。

ステーの下側。

ウオッシャバッグをひっかける金具もつけてあります。

ウオッシャバッグをこのようにひっかける。(ウオッシャ液の補充のため、取り外し可能)

今回、コンプを上にしてウオッシャー容器を下にしたのは、

電動コンプに絶対に水がかからないように、との配慮から。

ほら、ウオッシャに水を補充するときって、よくこぼしちゃうでしょう?

あと、ウオッシャバッグに穴が開いて水が漏れてこないとも限らないしね・・・。

あと、ウオッシャバッグに穴が開いて水が漏れてこないとも限らないしね・・・。

安全第一の配置レイアウトなのです。

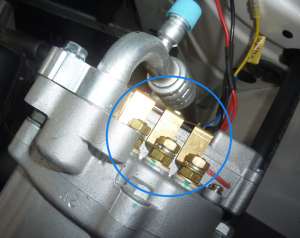

コンプに高圧/低圧ホースを接続。

なんかねぇ・・固定ボルトをしっかりしめても、これだもん・・・抑え金具が斜めってる。

こういうところの加工精度が 低いよねぇ・・・

この夏、国産軽自動車の同箇所のコンプ配管接続したけど、まずこんなことはなかったね。

これちゃんと冷媒ガスをシールしてくれんのかな??心配だなぁ。まぁ、シールすんのは実際、オーリングの役割なんだけどね・・・

とりあえずコンプへの配管 完了。

クーラーホース配管は 穴を通すときは ゴムのグロメットを必ずつける。

フロントのコンデンサ、レシーバーまわりの

無理のない配管仕舞いを試行錯誤・・・。

レシーバーを接続。圧力スイッチもなんもないシンプルなもの。

IN/OUTがあるので間違えないように。

コンデンサーのOUT側の高圧ホースの接続。

このホースの片側は レシーバーのIN側へ接続されている。

コンデンサーのIN側の高圧ホース接続。

このホースの片側はコンプレッサーの高圧側に接続されている。

レシーバーをブラケットで固定。

ちょうどここの既存の穴に ドンピシャで

レシーバーのサイトグラス(冷媒ガスを見るガラス窓)が来るように取り付けました。

クーラーがなぜか冷えないときは クーラーをONにして このサイトグラスを覗いて

ちゃんとガスがシステム内にあるのかどうかをチェックしてください。

ガスがあれば、サイトグラスの中でブクブクと液体(液化した冷媒ガス)の中に泡が動いて見えるはずです。

もし な~んも動いて見えなかったら、・・ガス抜けです。

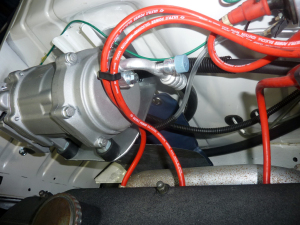

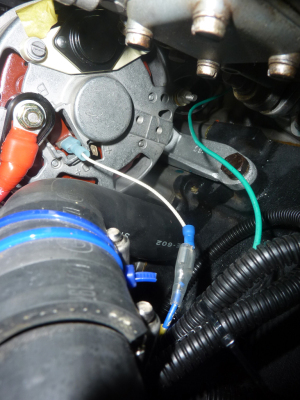

電動コンプへの電源線、プラス、マイナスの接続。

白カプラは 電動ファンの配線の接続。黄色線はコ室内ユニットの緑線につなぐ。

青い線は使いません。

クーラー室内機のサーモスタットにつながるコンプ信号線(緑色)も接続した。

これでコンプ側の配線は完了だ。

。。。とはいえ にしやん的には 金色の3つの電源線の金属が上から裸で丸見えになっているのがすごく気になる・・・ここを手で触れたらやばいよ。近くにアキのねじ穴もあることだし、安全のため、あとでなにかして絶縁カバーを取り付けよう。

また、すぐ横の低圧ホースの接続部分には 冷えて結露の水滴がつくはずなので これが電源線に滴らないようにしたいところ。コールテープでも巻いとくか・・・

エキマニの熱からビニル製のウオッシャバッグを守るため

亜鉛メッキ薄板の遮熱板を取付

ウオッシャポンプへの配線と、ウオッシャーチューブの接続。

チューブやゴムホース類は、金属のでっぱりなどに接触する部分には 擦れて穴が開かないよう、保護のため 丁寧にコルゲートチューブを必ずつけている。

どんどん 取付はつづく。

丸テール ウオッシャーのチューブ、点火系統装着 ― 2023年11月22日 07時45分37秒

前回やり残した ウオッシャーのチューブを取り付けます。

ラインには必ず逆流防止のチェックバルブを入れます。

これによりウオッシャー液がすぐにピュッと出るようになります。

マツダ製のものを流用。

チューブは新品です

これでウオッシャーは終わりです。

続いて点火系統の装着を。

スパークプラグ NGKのBPR6ES

ねじ山にはスレッドコンパウンド「ネバー・シーズ」を歯ブラシで摺り込みます

1~3番は焼け具合は問題なし。

4番プラグだけ くすぶっていましたので (ガイシ部分が黒くススけていた)

4番は掃除しました。4番はちょっと燃調が濃いのかな。キャブで調整しなきゃ

プラグをねじ込む前に、プラグホールの点検をします。

フレキシブルカメラを使い覗きます。

プラグの座る位置に ゴミがないかを点検します

さらに突っ込んで燃焼室の中に変なものが入っていないかも点検

万が一、ボルトやワッシャなんか落ちて入っていたら 最悪だよ

うん、大丈夫ですね。

まず何も落ちていないとは思いますが、にしやんはここまで丁寧に確認します。

なんでも目視確認しとかないと 気が済まないのです。

プラグレンチにプラグをはめ、まずは手で丁寧にプラグホールにそっとねじ込みます。

スレコンが塗ってあるので ひっかかりもなくスムーズにネットリまわります。

手で締めたあと、21ミリプラグソケット+トルクレンチに替えて

トルク締め。20~25Nm

ヘッドカバーからのオイルにじみもありませんね。

デスビキャップとプラグコードの装着をします。

デスビのローターと

ポイントは点検済み。

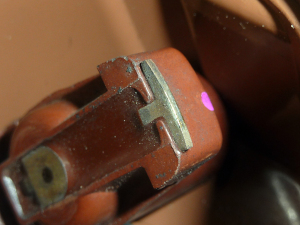

キャップの点検

デスビキャップの中を点検

クラックやリーク跡、なし。

4つあるコンタクトポイントも点検。ここをドライバの先などでつついてカスを削り取ってはいけません。

エアギャップが広がってしまいます。

ここがひどく腐食しているようだったら、デスビキャップごと交換すべし。

この程度なら まだまだいける。

でもいつかは消耗して交換しなきゃいけない部品だから、

デスビキャップ&ローターは新品をスペアとして持っておきましょう。

その際、必ず、山下オートパーツさんから、赤レンガ色した純正品を買いましょう。

粗悪品の安モンのデスビキャップは調子を狂わせてしまいます。(経験済みです)

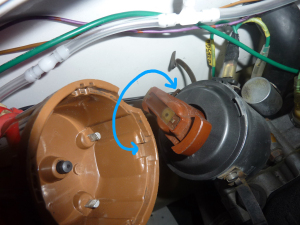

キャップのキリカキとデスビのでっぱりを合わせてかぶせます。

ローター下の黒いカバーも新品です。これは海外から取り寄せた。3500円!!

点火時期もマークしたときのままで キャップを取り外した時から いじってません。

さぁヘッドカバーにある ZUNDFOLGE 1342 の数字。

マルニオーナーなら これが何を意味するか、当然わかるよね

スパークプラグ点火の順番です。

1→3→4→2 の順にローターが回ってスパークプラグが点火します。

ローターは時計回りです。エンジンのクランクシャフトも、時計回りです。

プラグコードをキャップから外した場合に 再装着する際は1342のとおりに装着すれば良しというわけです。

1番の位置は、クランクをTDC位置にして、ローターの先端がデスビのボディのマーク位置に来るところです。たいていは 画像の位置どおりとなっています。

プラグコードをしっかり カチッと来る手ごたえで確認してしっかり装着

ウオッシャバッグの遮熱金属薄板をとりつけ

プラグコードの取り回し

熱くなるエキマニに触れないように注意する。触れたら熱で溶けますので。

これで点火系おわり。

点火系統は今回、セミ・トランジスタ化したので 始動性やアイドリング安定性、トルクの出方や燃焼具合、しいては 燃費など、どのように向上するか楽しみです。

使用したセミトラユニット。コレ、おすすめです。

にしやんがレストアした車には みんなこれつけてます。

これでエンジンルームの右半分は完了!!

唯一、錆びたオイルフィラーキャップが なんか目立ってしまうね・・・

まぁ そのうち、オーナーさんで交換してくださいな。

(これも オイルをシールするゴム部分が消耗品であり、定期的な要交換部品ですので)

次は エンジンルームの前面側をやります。

丸テール LEDヘッドライト装着 ― 2023年11月23日 08時25分12秒

ヘッドライト周りの装着です

まずは配線にコルゲートチューブ

べたべたの被覆テープよりは予算がかかかりますが 保護性能と

のちのメンテを考えればこれがベスト

これでカオスだったゴチャゴチャ配線ともおさらば!

ヘッドライト回りの配線図

配線を左右に分配

端子類もチェック済みです

ハロゲンライトバルブに お別れを。

オーナーさんの要望により LED化します。

ヘッドライトユニットも防錆処理済み

そこにLEDライトの台座を組み込みます

LEDライト 後ろ側は放熱ファンがついてます

台座にはめ込み 回して固定。

レンズカットの位置調整はバルブを回すことで調整する

いまのところスモールライトの配線とも干渉なし。

今回、スモールライトもLED化してあるからね。

装着完了

新旧比較。かつてはうっすらと錆の吹いた薄汚れたヘッドライトユニットだった・・・。

ヘッドライトガラス内側の汚れやリフレクタも掃除してありますので綺麗になったよ^^

左側、装着完了。

右側の取り付け

4つの8ミリナットで取り付け完了

何か月かぶりに おメメが入りました

あとはグリルをつけるだけ。これは最後にやります。

ボンネットのBMWエンブレムがないですが

オーナーさんご自身がとりつけたいそうです。臥竜点睛。

次は冷却系、ラジエター周りとクーラント入れ。

最後に、家族のクルマ、チャチャッとスタッドレスに交換

近々、一発目の雪も降るらしいので。

しっかりトルクレンチで締めてね みなさん!

丸テール ラジエター、冷却ファン取付 ― 2023年11月24日 13時51分36秒

ラジエター周りの取り付けです。

ウォーターポンプにプーリーをはめ、オルタ、クランクにベルトをかけます。

冷却ファンをウォーポンのプーリーに共締めします。

錆びてたボルトを新調。

ラジエターを取り付けます

M8ボルトを新調し、4か所で止める

固定完了。

オルタを手で上に動かしてベルトを張りつつ、この13ミリボルトを締める

これでベルトの張りが出ました。

アッパーホースの取り付け

サーモスタットに伸びるホース

サーモスタット。80度で開くタイプ。

車の下から見たところ。

ロアーホースの接続

ラジエターのドレンボルトもしっかりしまっているか確認

水温センダーを取付。

クーラントを入れます。右の新しいものに交換します。

左の緑色のものは新品かもしれないが 履歴が判らないので。

7リットル用意。

通常使用で5年もしくは10万キロ無交換で行けるという、

色は透明感のあるブルー。

室内レバーでヒーターバルブは全開にしておくのを忘れずに。

冷間で 口が狭まったところから下1インチ(2.5㎝ほど)に水面があれば良し。

BMW2002はクーラントが7リットルはいるとヘインズのマニュアルにかいてあるが

6.5Lでいっぱいになった。

まだエンジン内部のエアがぬけきっていないのかもしれない。ヒーターコアあたりかな。

残った500mlはエンジンをかけたときに補充用としてつぎ足しで使う。

次回はエンジン左側の、配線を納めて戻す作業です

丸テール ヒューズボックス回り配線納め ― 2023年11月25日 14時17分15秒

エンジンルーム左側の配線を納めます

系統ごとに配線をまとめ。配線図を見ながら。

今回、どのヒューズにつなぐかタグをつけたので わかりやすいです。

たくさんの配線のカラミをとって、一本一本丁寧に無理のない配線並びにしています。

手間暇かかってます。

ヒューズボックスの穴に 接続する4系統の配線群を通します。

ヒューズ1~6番の下流を接続 おもにライト系です

ヒューズ1~6番の上流 ライト類に電源を供給します。

これらの配線を車体側にたどっていくと、ライトスイッチやレバーに到達します。

ヒューズ8~12番の下流

ブロワモータやワイパー関係、カーステ、ハザード、シガーソケットなど 主だった電装品につながります。

ヒューズ7~12番の上流

上記の主だった電装品に電源を供給します。これらの配線群を車体側にたどっていくと、イグニッションスイッチ(キーを刺すところ)にたどりつきます。

配線に無理がかからないようにしながら 納めていきます

取付完了。

通し穴部分にも 擦れないようにコルゲートチューブ巻き

1~7,10~11番は8アンペアの白ヒューズ

9番はブロアモーターに行くので16アンペアの赤ヒューズ

12番はワイパー、ウオッシャポンプ、それにハザード、たくさんのアクセサリ電源があるので16アンペアの赤ヒューズ。

8番はアキです。(裏の7番と共通の、常時12Vのライン。裏の端子が折れてしまったのでアキとしました)

ヒューズボックスの左側にある緑線がつながっているのが電磁ポンプ用の10Aヒューズ。

カバーに予備ヒューズを備えて、カバーします。

ヒューズ番号の電装品は、以下のようになります。

1番 8A 左スモールライト(フロント、リアのテールライト)

2番 8A 右スモールライト(フロント、リアのテールライト)

3番 8A 左ロービーム(LED)

4番 8A 右ロービーム(LED)

5番 8A 左ウインカー(フロント、リア)

6番 8A 右ウインカー(フロント、リア)

7番 8A 常時12V....ルームライト、ハザード、チョークのライト

8番 アキ(裏の端子が折れたので 使用できない)

9番 16A IG+....ブロアモーター

10番 8A IG+....電動クーラー関係(120A起動リレーの86番端子)

11番 8A IG+....メーター(サイドブレーキ警告灯)

12番 16A ACC....ワイパーモーター、ウオッシャーポンプ、ハザード、リアのブレーキ灯、リアのリバースライト、ホーン、シガーソケット(シガー機能をなくし、ACCアクサセリ電源化してある)、カーステ上の12Vソケット、カーステ、ETC,バッテリモニタ、3連メーター

ヒューズボックス内には無くて、別に設置されてるヒューズ

・電磁ポンプ 10A(場所:ヒューズボックスの横)

・クーラー用室内機のヒューズ 10A (場所:室内機の横(助手席ドア側)に張り付け、板ヒューズ)

・クーラー用電装コンプレッサーの電源ヒューズ120A (場所:バッテリとラジエターの間)

・ホーン電源のヒューズ10A (場所:バッテリの上)

配線群にコルゲートチューブまき

剥き出しのところは後日 被覆テープを巻きます

スターターへの配線2本

オルタネータへの配線2本(赤の太、青)、水温センダへの配線(緑)

バッテリ周りへの配線群とリレー

バッテリを設置

バッテリ周り完了。

クーラーを使わないで走らせるには

ボッシュの PSIN-6Cは これでちょうどいいバッテリだが。。。

現在の容量では電動クーラーを使ったときに容量不足になるかもしれないと思い、

アマゾンのブラックフライデーセールで安くなっていた大容量のバッテリを買った。

VARTAのシルバーダイナミック。130D26L

国産車用とあるが、マルニに入ることを確認済みだ。

12月上旬に届く。それまでには電動クーラーのテストもできているだろう。

エンジンルームの配線は 細かいことは残っているが、ほぼこれで終わり。

次回は室内、センターコンソールの取り付け関係へと進んで 室内を仕上げる。

丸テール センターコンソール組立1 ― 2023年11月26日 13時40分34秒

センターコンソールを組み立てます

まずはばらして現状確認

傷んだパーツを更新します。

ヒーターボックス方出る温風の整流板

MDFで作りなおし

取付。このあと黒に塗装。

オーナさんが用意して持ち込んだ 3連メータパネル。

カーステ用意に穴を拡大して通します

丸穴2つには ハザードSWと 12Vプラグソケットを取付

プラグソケットはACC電源に接続します。

3連メーター(Auto Gauge製品)の固定

角度が難しい

もともと右ハンドル用のメーターパネルでしたが

メーターの取り付け角度を工夫し、なんとか左用にカスタマイズ。

左から、電圧計、油温計、油圧計だ。

まぁ 気にしなければ

これが右ハンドル用パネルだとは わからないですかね。

薄汚れた合成皮革部分に黒い塗料を擦りこみ。

靴墨の要領です(笑)

これでけっこう見れるレベルにはなります。

シフトブーツの基盤を取付。

これも錆取りをして 黒に塗装してあるという丁寧さ。

シフトブーツの薄汚れにも 黒を擦りこみ

シフト回りの取り付け

ねじ類はすべて 黒色の新しいものに新調です。

基本 組上りました。

メータパネルを仮組して いったん室内においてみます。

本格的に組む前に 各部の位置を確認します。

いちいち面倒ですが こういう手間が重要なのです。

ヒーター吹き出し口の整流板の位置も こんなもんでいいですね。

温風が一転集中ではなく、足元にひろく 広がるでしょう。

ドライバー視線。

メーターの角度も これなら 見にくいこともないかな。

これ以上、角度つけられないし。

3連メーターからクーラーのパネルの端まで

横一直線上に伸びた感じがいいですね。

クーラーの丸い吹き出し口も

アクセントになってるような。シフト操作をしても カーステには拳が当たりません。

だいたいこれで位置はOK~ ほぼ内装は出来上がったも同然。

もう少し位置を微調整したのち

本格的に取付し 配線をつなぎます。

丸テール センターコンソール組立2 ― 2023年11月27日 23時59分54秒

センターコンソールの続き。

カーステを下で受けるステー製作

そこに金具を溶接し スポンジ貼り

カーステを奥で受けるストッパーです

このようになる

完成

室内側の配線をまとめ整理

3分割でバラバラになってるセンタートンネルのカーペットも整えて

センターコンソール置き

いったんメーターパネルを外して メーターの細かい配線を接続

カーステ、12Vプラグソケット、ハザードSW、3連メーター、ETC車載器

メーター裏の配線 左から 油圧、油音、電圧

シフトもつけて 完成

空調コントロールレバーのメッキパネルをはめる。

こちらは吹き出し温度の調節(ヒーターバルブの開閉操作レバー)

左側のパネルは 上下吹き出し口の開閉操作レバー

ヒーターボックスはしっかりオーバーホールしたので 操作も軽やかです^^

再メッキ処理した空調パネルには オーナーさんが青とか赤の塗料を塗らないでほしいとのことなので 装飾クロームメッキ処理ののまま。

操作は以下のとおり。

緋妙な位置調整は残っているが ひとまず完成だ。

あとはメータークラスターとハンドル周りを組み、

最後にシートを乗せるだけとなった。

丸テール トランク内 電装完成 ― 2023年11月28日 00時43分26秒

トランク内の仕上げ。

今回、燃料ラインのリターンホースを制作したので

ちゃんとガソリンがタンクに返ってくるかを確認します。

タンク前でホースを外し、ペットボトルで受けて ガソリンが戻ってくるのを待ち受けます。

電磁ポンプを安定化電源で稼働させます。

ダダダダと勢いよくガソリンを送ってます。

使用電力は1アンペア程度だから、5アンペアのヒューズで十分だ。

待つこと15秒。

ガソリンがちゃんと返ってきました。^^ おかえり~~

リターンラインにガソリン漏れがないことを確認して、テスト完了。

配線を接続します

完了

配線にコルゲートチューブをかぶせ、テールランプユニットに透明カバーをかぶせました

このカバーは欠品なので 割らないようにしてくださいね。

もう片方も接続した

マルニ用の専用ジャッキが無いのが残念なところ。

パンクしたら、ジャッキが無いと自分でタイヤ交換できないよ。

万が一に備えて カー用品店でパンタジャッキと十字レンチ(21ミリが必要)、軍手、三角表示板を買っといてくださいね。あと、スペアタイヤを中心で固定しているナットを外すための工具もね。

ここはオーナーさん自身の運行安全管理に任せます。

タンク回り解説

タンク内で蒸発したガソリンを大気放出しているのは 1973年式の「時代」だねぇ

今では考えられないよ。

ナンパ―プレートの下あたりにガス放出口があるんで

このあたりは 火気厳禁よ

合板でできた2分割式カバーをかぶせました。

ベースとなっている合板はフラットで 経年劣化による「反りかえり」もなしでOK.

今回、表の合皮の張替えはしないでいいレベル。

リアのトランク、BMWエンブレムですが、ご覧の通り ありません。

通常、エンブレムをつける2つの穴があるんですが

穴埋めしてあり 付かないようにしてあるんですね、このマルニ。

「2002」エンブレムもとりつけない仕様です。

まぁここは オーナーさんの好みですからね。

さぁ そろそろエンジン始動して テストラン開始ですな

はやく納車しないと、北陸はいちど大型寒波が来たら 12月でもこうなるからねぇ

2022年12月23日の様子。

納車は遅くとも12月10日までにと思っている。

雪が降らなければ 雨でも納車します。

最近のコメント