レストアのToDoメモ ― 2008年04月01日 19時35分16秒

4月です!日本人にとって4月は何か始めたくなる月。

入社式やガソリン値下げニュースで4月を感じつつ

火曜日が休みのにしやんは今日もレストア。4月1日が休日ちゅうのもなんかシャキッとしませんな。

納屋ガレージに最近やっと導入したMDプレーヤで、マイケルジャクソンの名盤アルバム、「スリラー」流しながら。 4月らしく、Wanna Be Startin' Somethin' リピートで聞いた。イェーイェ♪ ちなみに人類史上最大セールスのこのアルバムが発表されてから25周年だそうです。当時高校生だったな〜(^.^) 今聞いてもやっぱエエ。

さて表題の件。

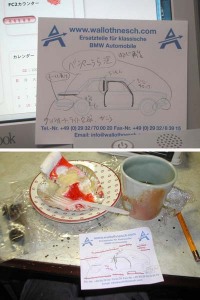

その日のレストア項目をToDoリストにしていますが、いつもこのメモパッドに書いています。

ドイツのOldBMWパーツショップ「Walloth&Nesch」からパーツを買った時のおまけだったこのメモパッド。

何がいいかって、マルニの絵が描いてあるんで、今日のやることがビジュアルにわかりやすいのです。

ついつい予定から外れて作業の脱線をしがちなんで(これが楽しいんですけど)、ToDoリストは必須。おやつタイムに終えた事をチェックしながら効率的に進めて参ります。

途中で気づいた買い足しのショートパーツ(ネジなんかの細々した部品)をメモっておいたり。

これを作業終えてから部屋に持ち帰ってまた次の作業項目を考えていく。

全部作業をこなせばみんな赤線を思いっきり入れていくんですが、これを捨てずにノートに貼っておけば大事なレストア記録になります。しかし、途中で捨てちゃったメモもあるなぁ・・

まぁレストア記録のメインメディアはこのブログなんですけどね。

入社式やガソリン値下げニュースで4月を感じつつ

火曜日が休みのにしやんは今日もレストア。4月1日が休日ちゅうのもなんかシャキッとしませんな。

納屋ガレージに最近やっと導入したMDプレーヤで、マイケルジャクソンの名盤アルバム、「スリラー」流しながら。 4月らしく、Wanna Be Startin' Somethin' リピートで聞いた。イェーイェ♪ ちなみに人類史上最大セールスのこのアルバムが発表されてから25周年だそうです。当時高校生だったな〜(^.^) 今聞いてもやっぱエエ。

さて表題の件。

その日のレストア項目をToDoリストにしていますが、いつもこのメモパッドに書いています。

ドイツのOldBMWパーツショップ「Walloth&Nesch」からパーツを買った時のおまけだったこのメモパッド。

何がいいかって、マルニの絵が描いてあるんで、今日のやることがビジュアルにわかりやすいのです。

ついつい予定から外れて作業の脱線をしがちなんで(これが楽しいんですけど)、ToDoリストは必須。おやつタイムに終えた事をチェックしながら効率的に進めて参ります。

途中で気づいた買い足しのショートパーツ(ネジなんかの細々した部品)をメモっておいたり。

これを作業終えてから部屋に持ち帰ってまた次の作業項目を考えていく。

全部作業をこなせばみんな赤線を思いっきり入れていくんですが、これを捨てずにノートに貼っておけば大事なレストア記録になります。しかし、途中で捨てちゃったメモもあるなぁ・・

まぁレストア記録のメインメディアはこのブログなんですけどね。

トランクの防水ゴムシール ― 2008年04月02日 21時00分44秒

ブレーキブースター取り付け ― 2008年04月03日 19時40分50秒

ブレーキの真空式倍力装置をブレーキブースターといいますが、マスターバッグと言ったりもしますね。

これも取り外した時はさびが結構出ていました。外装をブラストして、中身は洗浄液でゆすぐように洗ったのですが、砂か錆か、けっこう出ましたねぇ〜

出来れば新品にしたい、しかし6万円もする!

で、とりあえずはこのまま取り付けと成ったのですが、ブレーキですからねぇ・・・

まぁエンジンけけてみて、ちゃんど動作するかですね。

それよりも!

プッシュロッドの突き出し量。このプッシュロッドはブレーキマスターシリンダをペダルのリンクにより押す役目なんですが、外したときは突き出し量は、ほとんどゼロだったのが(デジカメ記録あり)、今回取りつけようとして見てみると、なんと12ミリほど突き出ている。おかしい。なんで?

押したし引いたりゆすったり叩いたりしても突き出し量は変わらず。

これには数日悩んだ。

プッシュロッドが突き出ていると、取り付けた時、ペダルを踏まずとも、すでに突き出し量分だけマスタシリンダが押し込まれてしまうということだから、ブレーキの効きにも大きく影響するはず。最悪、ブレーキが利かない、引きずる、てなオソロシイ事も起こりえる訳で・・・。

実際、この状態で取り付けマスターシリンダも付けてブレーキフルード投入してエア抜きしてみました。

しかし、どうやっても、フルードがブレーキパイプに入っていかない。それは当然。突き出し分だけ押し込まれてるから、すでにシリンダ内で油圧が発生している密閉空間状態。何度ブレーキペダルを踏んでも、フルードが減らんのです。

プッシュロッドの先端には先の丸いパーツがはめ込んであります。これを抜いても、まだ7ミリ出ている・・・。

やっぱおかしい。

で、一時はブースターを分解しようかと思いましたが、やはり思いとどまり、突き出た分だけ削り取った。

規定値ではプッシュロッド先端がマスタシリンダのピストンに触れるか触れないかの0.5mmクリアランスになるべき。このプッシュロッド正規の位置が、ブースターの正面ツライチになる地点なのです。(画像のように)

まぁとにかく、このようなことでブースターに悩んだ末、取り付けとなりました。マスターシリンダーを取り付けて、ブレーキパイプにも接続した。次回は全ブレーキラインのエア抜きだ。

追伸:どなたか余ってる中古ブレーキブースターありましたら買い取ります。

これも取り外した時はさびが結構出ていました。外装をブラストして、中身は洗浄液でゆすぐように洗ったのですが、砂か錆か、けっこう出ましたねぇ〜

出来れば新品にしたい、しかし6万円もする!

で、とりあえずはこのまま取り付けと成ったのですが、ブレーキですからねぇ・・・

まぁエンジンけけてみて、ちゃんど動作するかですね。

それよりも!

プッシュロッドの突き出し量。このプッシュロッドはブレーキマスターシリンダをペダルのリンクにより押す役目なんですが、外したときは突き出し量は、ほとんどゼロだったのが(デジカメ記録あり)、今回取りつけようとして見てみると、なんと12ミリほど突き出ている。おかしい。なんで?

押したし引いたりゆすったり叩いたりしても突き出し量は変わらず。

これには数日悩んだ。

プッシュロッドが突き出ていると、取り付けた時、ペダルを踏まずとも、すでに突き出し量分だけマスタシリンダが押し込まれてしまうということだから、ブレーキの効きにも大きく影響するはず。最悪、ブレーキが利かない、引きずる、てなオソロシイ事も起こりえる訳で・・・。

実際、この状態で取り付けマスターシリンダも付けてブレーキフルード投入してエア抜きしてみました。

しかし、どうやっても、フルードがブレーキパイプに入っていかない。それは当然。突き出し分だけ押し込まれてるから、すでにシリンダ内で油圧が発生している密閉空間状態。何度ブレーキペダルを踏んでも、フルードが減らんのです。

プッシュロッドの先端には先の丸いパーツがはめ込んであります。これを抜いても、まだ7ミリ出ている・・・。

やっぱおかしい。

で、一時はブースターを分解しようかと思いましたが、やはり思いとどまり、突き出た分だけ削り取った。

規定値ではプッシュロッド先端がマスタシリンダのピストンに触れるか触れないかの0.5mmクリアランスになるべき。このプッシュロッド正規の位置が、ブースターの正面ツライチになる地点なのです。(画像のように)

まぁとにかく、このようなことでブースターに悩んだ末、取り付けとなりました。マスターシリンダーを取り付けて、ブレーキパイプにも接続した。次回は全ブレーキラインのエア抜きだ。

追伸:どなたか余ってる中古ブレーキブースターありましたら買い取ります。

ブレーキラインのエア抜き ― 2008年04月04日 21時08分47秒

マスターシリンダーを取り付けたら、あとはブレーキフルードを投入。ブレーキホースはフルードに侵されない専用純正品。1m買って切って使う。フルードはホムセンで売ってたトヨタ純正を入れました。たぶんDOT3。缶に記載ないんですよね、トヨタのって。沸点155℃だって。街乗りの通常運用では何度ぐらいまであがるんだろ??

ブレーキペダルを踏んでもいいんですが、重力式エア抜き(gravity airbleed)といって、各ブレーキのブリーダープラグを緩めて、このまま半日放置しておいてもいい。じっくりとフルードがラインに入っていくらしい。このほうが確実という人もいる。以下、エア抜きの話。なかなか興味深い。

http://www.amesya.com/honda/brks/brbleed.html

半日も待てないんで(笑)ペダル踏みました。

その前に、透明チューブホースにワンウェイバルブをつけたものをブリーダープラグに接続し、ガラスビンで受けておく。ワンウェイバルブは熱帯魚コーナーで売っています。4つも買うのはもったいなかったので、チューブの先にねじを詰め込んで行き止まりにし、1cm先をカッターで切り目を入れる簡易式で対応。これで十分いけますよ。前後4輪ともにつけて全部ブリーダープラグを緩めておく。お決まりの7ミリのメガネレンチで。

ブレーキペダルを踏んでフンでふんで・・・フルードが減ったら足して・・・2L用意しといたから大丈夫だぞ。

そうこうしてるうちに、ブリーダープラグにつないだチューブからフルードが出て来ました!ペダルをふんでるときは運転席に居るのででてるのかどうかわかんないのですが、空き瓶でなどで受けておくとペダル踏んだとき「ジュジュッ・・・ポチョポチョ・・」とかすかな音がするので、ああ、出たな!とわかるのです。

そうこうやって、4輪ともしつこくエア抜きでしたのですが、けっこう時間かかった・・・瓶にたまったフルードを何度もフルードのタンクに戻しましたよ。全部のブレーキラインを新調したので完璧にエア抜きしたいじゃないですか。

マルニのフロントブレーキは2ポッド対向キャリパー(!)

ブリーダープラグは一つのキャリパーに3つも!あります。

エア抜きの順番があって、外側上、外側下、内側下という順番でエア抜きしていきます。

最後にちゃんとブレーキパッドがブレーキディスクを挟むか(ブレーキがきいているか)をチェックしましょう。

でもジャッキアップしてるこの状態で一人で確かめるにはどうすればいいか?

ロープを車輪のホイールボルトに巻き付け絡めておき、ロープの片方を運転席側に引っ張ってきておく。運転席で、ロープを手でひきつつ(ホイールがロープに引かれて回りだす)、ブレーキペダルを踏んでいく。ブレーキが効けば、手応えでホイールの回転が止まった事がわかります。ペダルを踏んだとき、どの辺りで効き始めるか手応えでわかるので、ペダル位置の微調整しろがわかります。

ブレーキペダルを踏んでもいいんですが、重力式エア抜き(gravity airbleed)といって、各ブレーキのブリーダープラグを緩めて、このまま半日放置しておいてもいい。じっくりとフルードがラインに入っていくらしい。このほうが確実という人もいる。以下、エア抜きの話。なかなか興味深い。

http://www.amesya.com/honda/brks/brbleed.html

半日も待てないんで(笑)ペダル踏みました。

その前に、透明チューブホースにワンウェイバルブをつけたものをブリーダープラグに接続し、ガラスビンで受けておく。ワンウェイバルブは熱帯魚コーナーで売っています。4つも買うのはもったいなかったので、チューブの先にねじを詰め込んで行き止まりにし、1cm先をカッターで切り目を入れる簡易式で対応。これで十分いけますよ。前後4輪ともにつけて全部ブリーダープラグを緩めておく。お決まりの7ミリのメガネレンチで。

ブレーキペダルを踏んでフンでふんで・・・フルードが減ったら足して・・・2L用意しといたから大丈夫だぞ。

そうこうしてるうちに、ブリーダープラグにつないだチューブからフルードが出て来ました!ペダルをふんでるときは運転席に居るのででてるのかどうかわかんないのですが、空き瓶でなどで受けておくとペダル踏んだとき「ジュジュッ・・・ポチョポチョ・・」とかすかな音がするので、ああ、出たな!とわかるのです。

そうこうやって、4輪ともしつこくエア抜きでしたのですが、けっこう時間かかった・・・瓶にたまったフルードを何度もフルードのタンクに戻しましたよ。全部のブレーキラインを新調したので完璧にエア抜きしたいじゃないですか。

マルニのフロントブレーキは2ポッド対向キャリパー(!)

ブリーダープラグは一つのキャリパーに3つも!あります。

エア抜きの順番があって、外側上、外側下、内側下という順番でエア抜きしていきます。

最後にちゃんとブレーキパッドがブレーキディスクを挟むか(ブレーキがきいているか)をチェックしましょう。

でもジャッキアップしてるこの状態で一人で確かめるにはどうすればいいか?

ロープを車輪のホイールボルトに巻き付け絡めておき、ロープの片方を運転席側に引っ張ってきておく。運転席で、ロープを手でひきつつ(ホイールがロープに引かれて回りだす)、ブレーキペダルを踏んでいく。ブレーキが効けば、手応えでホイールの回転が止まった事がわかります。ペダルを踏んだとき、どの辺りで効き始めるか手応えでわかるので、ペダル位置の微調整しろがわかります。

クラッチのエア抜き ― 2008年04月08日 17時53分17秒

ブレーキフルードのリザーバータンクは、クラッチのフルードも供給しています。

リザーバータンク〜クラッチマスターシリンダ〜クラッチスレーブシリンダ、というふうにつながっています。これらのエア抜きもしておかないと、クラッチをいくら踏んでもクラッチが切れない。

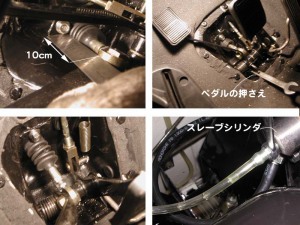

まずはクラッチマスターシリンダーのロッド長を10cmに調整ねじで設定。

フルードタンクに満タンにブレーキフルードを満たしたらクラッチを10回程連続でクラッチを手で押す。最初はまだ手応えが軽い。10回目を押したら適当なレンチみたいなものでペダル根元にツッカエを入れて踏み込んだ状態にしておきます。

ここで車の下に潜り込みクラッチスレーブシリンダのブリーダープラグを緩めると、ヂュッ!とエアが抜けてきます。(最初は空気しか出ませんが)すかさずブリーダープラグを締める。これでエア抜き1回目終了。

これを、エアが出なくなるまで、繰り返すわけですが、3回目ぐらいからペダルを押す手応えが硬くなってきて、フルードも出てくるようになり、結局エアが出てこなくなるまで10回以上行いました。

クラッチフォークが押されてクラッチが切れるのを確認したら完了。

新品のクラッチスレーシリンダだったのですが、ブリーダープラグを締めてもしばらくしたらフルードの雫がついていた。ありゃ?

こういう小さなプラグを目一杯締めるのはよくないので、漏れ対策に配管用シールテープを巻いてねじ込んでおきました。

リザーバータンク〜クラッチマスターシリンダ〜クラッチスレーブシリンダ、というふうにつながっています。これらのエア抜きもしておかないと、クラッチをいくら踏んでもクラッチが切れない。

まずはクラッチマスターシリンダーのロッド長を10cmに調整ねじで設定。

フルードタンクに満タンにブレーキフルードを満たしたらクラッチを10回程連続でクラッチを手で押す。最初はまだ手応えが軽い。10回目を押したら適当なレンチみたいなものでペダル根元にツッカエを入れて踏み込んだ状態にしておきます。

ここで車の下に潜り込みクラッチスレーブシリンダのブリーダープラグを緩めると、ヂュッ!とエアが抜けてきます。(最初は空気しか出ませんが)すかさずブリーダープラグを締める。これでエア抜き1回目終了。

これを、エアが出なくなるまで、繰り返すわけですが、3回目ぐらいからペダルを押す手応えが硬くなってきて、フルードも出てくるようになり、結局エアが出てこなくなるまで10回以上行いました。

クラッチフォークが押されてクラッチが切れるのを確認したら完了。

新品のクラッチスレーシリンダだったのですが、ブリーダープラグを締めてもしばらくしたらフルードの雫がついていた。ありゃ?

こういう小さなプラグを目一杯締めるのはよくないので、漏れ対策に配管用シールテープを巻いてねじ込んでおきました。

今年もツバメ飛来 ― 2008年04月08日 20時17分24秒

ツバメです。

納屋のそばの電線に止まってチュクチュクと鳴いています。

昨年10月頃に南へ渡っていき、ボルネオ島などあたたかい東南アジア方面で過ごし、子育ての為にまた日本へ渡ってきました。

今年始めてツバメの飛来を確認したのは3月28日でした。昨年が26日でしたから、北陸では平均的な飛来時期でしょうか。

徐々に空を飛んでいるツバメの数が増えてきています。

ほんとにこのあたりから飛び立ったツバメなのかな〜?

納屋ガレージの出入り口をあけて周辺で作業していれば、そのうちに納屋に入ってくるでしょう。

田んぼを田植えの準備でトラクタで耕し始める4月後半頃には巣を駆け出すかも。それまではパートナー探しでしょう。

裏の家の大きな納屋にはもうすでに巣作りの偵察に入っているみたい。納屋に出入りしていますから。

その納屋は毎年数個の巣がかけられて人気の物件のようです。

うちの納屋はと言えば毎年1個しかかけられなかったですが、昨年は壁を隔てた所に1個増え2個になりました。ここから巣立ったヒナがまた戻ってくれば、どんどん増えていくのでしょうか。

ともかく今年もレストアの相棒?がまた遠方からやって来たように感じ、うれしい限りです。

納屋のそばの電線に止まってチュクチュクと鳴いています。

昨年10月頃に南へ渡っていき、ボルネオ島などあたたかい東南アジア方面で過ごし、子育ての為にまた日本へ渡ってきました。

今年始めてツバメの飛来を確認したのは3月28日でした。昨年が26日でしたから、北陸では平均的な飛来時期でしょうか。

徐々に空を飛んでいるツバメの数が増えてきています。

ほんとにこのあたりから飛び立ったツバメなのかな〜?

納屋ガレージの出入り口をあけて周辺で作業していれば、そのうちに納屋に入ってくるでしょう。

田んぼを田植えの準備でトラクタで耕し始める4月後半頃には巣を駆け出すかも。それまではパートナー探しでしょう。

裏の家の大きな納屋にはもうすでに巣作りの偵察に入っているみたい。納屋に出入りしていますから。

その納屋は毎年数個の巣がかけられて人気の物件のようです。

うちの納屋はと言えば毎年1個しかかけられなかったですが、昨年は壁を隔てた所に1個増え2個になりました。ここから巣立ったヒナがまた戻ってくれば、どんどん増えていくのでしょうか。

ともかく今年もレストアの相棒?がまた遠方からやって来たように感じ、うれしい限りです。

ヒーターバルブのオーバーホール ― 2008年04月09日 20時18分15秒

バンパー錆取と塗装 ― 2008年04月10日 19時46分44秒

やきもの_穴窯の補修 ― 2008年04月12日 07時37分56秒

オルタネーターのオーバーホール ― 2008年04月13日 19時21分22秒

オルタネーターを分解してみます。

分解しようと3本の長ネジを回そうとしたら、2つがどうしても回らない!インパクトドライバーでもアカン。

途中でぶった切って、バイスで回す。1つはやっつけたが、最後の1個はドリルで揉んだ。いきなり苦戦。

木槌でタタキながらローター部をスッポ抜く・・・と思ったら抜けない。

ローターを外側から取り巻くステーター(stator)から出ている3本の銅線がダイオード部とハンダ付けして繋がっているのでここをハンダ溶かして外す。

ここでブラシホルダを取り外すことができます。

ブラシのカーボンは思ったよりは残っており、このままに。

ローターのコンタクト部(銅の段付き部分)はけっこう削れていたね・・・

旋盤があれば削るんだけどな〜

あとはすべてのパーツ類を洗浄。

組付けに備えます。

分解しようと3本の長ネジを回そうとしたら、2つがどうしても回らない!インパクトドライバーでもアカン。

途中でぶった切って、バイスで回す。1つはやっつけたが、最後の1個はドリルで揉んだ。いきなり苦戦。

木槌でタタキながらローター部をスッポ抜く・・・と思ったら抜けない。

ローターを外側から取り巻くステーター(stator)から出ている3本の銅線がダイオード部とハンダ付けして繋がっているのでここをハンダ溶かして外す。

ここでブラシホルダを取り外すことができます。

ブラシのカーボンは思ったよりは残っており、このままに。

ローターのコンタクト部(銅の段付き部分)はけっこう削れていたね・・・

旋盤があれば削るんだけどな〜

あとはすべてのパーツ類を洗浄。

組付けに備えます。

最近のコメント