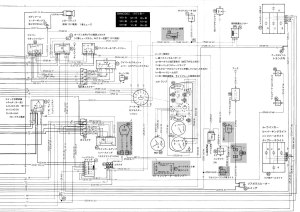

配線図2 ― 2008年05月11日 18時05分53秒

ヘッドライト装着 ― 2008年05月13日 21時08分55秒

コンプレッサーのオイル ― 2008年05月14日 19時55分53秒

メーター組み立て ― 2008年05月16日 21時23分56秒

ヒーターボックス改造 ― 2008年05月19日 21時08分15秒

長らく放っておいたヒーターコア問題。

ぼろぼろでサビサビ、とうてい再生は無理そうなマルニのヒーターコアは捨てる。新品を買えばいいものを、節約の為に国産中古ヒーターコアを流用しちゃおうという話。新品は4万、安くないヨ。中古は1000円+時間+工夫+苦労+お楽しみ。当然うちは後者。f(^_^;

ヤフオクでヒーターコア画像を見まくる。マルニのヒーターコアは長細いタイプで似たような形状は国産には無い。どれも厚みは薄くて面積が広いタイプ。このほうが放熱効率好いんだろう。結局NA6CEユーノスロードスターの中古ヒーターコアを選んだのは前回書きました。問題はこのコアをマルニのヒーターボックス内にどう収めるかです。

実際にボックスとコアを机において位置関係やエアの流れを考慮し、ラフ画、採寸、図面起こし。

どうしてもボックスにサイズ的に収まり切らないので、ボックス自身を拡大改造することに。

背面に5cmほど突き出しスペースを作ることにした。厚紙で試作モック作り。試作を繰り返す。試作第4号で作る事にした。

実際にボディに取り付けて他のパーツにあたらないかも確認。

センターコンソールのほうは、ま〜どうにかなるでしょう。

板金作業で残ってたt1mmのボンデ板を使用。

型紙を作って切り抜き、板金&バッテリー溶接でなんとか形に。次はボックスのほう穴開け。

ぼろぼろでサビサビ、とうてい再生は無理そうなマルニのヒーターコアは捨てる。新品を買えばいいものを、節約の為に国産中古ヒーターコアを流用しちゃおうという話。新品は4万、安くないヨ。中古は1000円+時間+工夫+苦労+お楽しみ。当然うちは後者。f(^_^;

ヤフオクでヒーターコア画像を見まくる。マルニのヒーターコアは長細いタイプで似たような形状は国産には無い。どれも厚みは薄くて面積が広いタイプ。このほうが放熱効率好いんだろう。結局NA6CEユーノスロードスターの中古ヒーターコアを選んだのは前回書きました。問題はこのコアをマルニのヒーターボックス内にどう収めるかです。

実際にボックスとコアを机において位置関係やエアの流れを考慮し、ラフ画、採寸、図面起こし。

どうしてもボックスにサイズ的に収まり切らないので、ボックス自身を拡大改造することに。

背面に5cmほど突き出しスペースを作ることにした。厚紙で試作モック作り。試作を繰り返す。試作第4号で作る事にした。

実際にボディに取り付けて他のパーツにあたらないかも確認。

センターコンソールのほうは、ま〜どうにかなるでしょう。

板金作業で残ってたt1mmのボンデ板を使用。

型紙を作って切り抜き、板金&バッテリー溶接でなんとか形に。次はボックスのほう穴開け。

ヒーターボックス改造2 ― 2008年05月20日 20時41分35秒

ボックス側の加工開始。

ジグソーでボックス背面を必要形状にカット。

ボンデ板で作った突き出し部分をあててカットの微調整、そしてヒーターコアを入れてみます。

正面から見てコアが若干運転席寄りになっているのは配管取り回しやケーブル取り回しのせい。流用したユーノスロードスターのヒーターコアは行って来い式の冷却水ルートです。

まぁいつも一人で乗る車だろうから、運転席側重視の配置でいいだろうという事で。

ファンから押し込まれた外気はコアを通過して暖められ、開閉フラップによって上側(フロントガラス、ドアガラス)と下側(足下)の2方向へ。現代車のように左右から運転者に当てる開口部はナシという潔さ。こりゃ冬はきっとハンドル握る手が冷たいぞ・・・。せめてセンターコンソール中央部に吹き出し口が欲しいものだなぁ。

さらに言えば、マルニの空調システムは外気取り込みのみで、内気循環というものがない。外気を「押し込む」ファンが室内の外にあり、外気シャットアウトのフラップが無いため。現代車のほとんどはファンは室内側に有り、外気を「引き込んで」いるので、容易に外気/内気の切り替えが可能なのです。

こりゃトンネル(細長いガス室)通過時やトラックの後ろを走る時は排気ガス臭いぞ・・・

空気温度調節については、ヒーターバルブの開閉と冷気取り入れフラップの開閉が同時に行われる事でヒーターコア下で暖気と冷気のエアミックスを行う方式。

結局ヒーターボックスはすべてバラバラにし、サンドブラストで錆取り、塗装まで実施。組付けは後日となりました。

ジグソーでボックス背面を必要形状にカット。

ボンデ板で作った突き出し部分をあててカットの微調整、そしてヒーターコアを入れてみます。

正面から見てコアが若干運転席寄りになっているのは配管取り回しやケーブル取り回しのせい。流用したユーノスロードスターのヒーターコアは行って来い式の冷却水ルートです。

まぁいつも一人で乗る車だろうから、運転席側重視の配置でいいだろうという事で。

ファンから押し込まれた外気はコアを通過して暖められ、開閉フラップによって上側(フロントガラス、ドアガラス)と下側(足下)の2方向へ。現代車のように左右から運転者に当てる開口部はナシという潔さ。こりゃ冬はきっとハンドル握る手が冷たいぞ・・・。せめてセンターコンソール中央部に吹き出し口が欲しいものだなぁ。

さらに言えば、マルニの空調システムは外気取り込みのみで、内気循環というものがない。外気を「押し込む」ファンが室内の外にあり、外気シャットアウトのフラップが無いため。現代車のほとんどはファンは室内側に有り、外気を「引き込んで」いるので、容易に外気/内気の切り替えが可能なのです。

こりゃトンネル(細長いガス室)通過時やトラックの後ろを走る時は排気ガス臭いぞ・・・

空気温度調節については、ヒーターバルブの開閉と冷気取り入れフラップの開閉が同時に行われる事でヒーターコア下で暖気と冷気のエアミックスを行う方式。

結局ヒーターボックスはすべてバラバラにし、サンドブラストで錆取り、塗装まで実施。組付けは後日となりました。

たまご ― 2008年05月23日 21時42分11秒

ヒーターコア配管1 ― 2008年05月25日 20時26分17秒

ヒーターコアの配管をヒーターボックスにあわせてパイピングを作らなければならないので、まずは銅管ハンダ付けの準備です。

90度エルボ、ソケットなどの継ぎ手を購入。ついでに板金用ハンダと専用フラックス。その他、銅管を切るパイプカッター(なくてもディスクグラインダで切れますが)。ガストーチにハンダゴテ100W。

ここで問題発生。ヒーターコア銅管の直径と継ぎ手の直径がほぼ同じか、若干ヒーターコア銅管のほうが大きいくらい。これでは継ぎ手に「差し込んで」ハンダ付けできないではないか!

継ぎ手サイズは1588といって、外径15.88mmのパイプがピッタリサイズで差し込める規格もの(継ぎ手の内径は16.0mm)。

これ以上のサイズは一気に5ミリ程大きくなるので、これでなんとかしなくてはならない〜〜!

解決法としては、コア側のパイプを1〜2ミリだけ縮めればいい。こうすれば継ぎ手にピッタリと差し込めるわけです。

問題は銅管を縮めるにはどうするかですが、市販のパイプカッターをちょっと改造してパイプシュリンカー(パイプ径縮め器)にしちゃいます。

2つの回転コマと1つの回転カッター刃をフラットなコマに換えるだけです。このコマはちょうど原付バイクのレストア時に交換したウエイトローラがピッタリでした(捨てずに取ってお置くもんだ)。ドリルで穴の拡大と厚みを削る必要が有りましたが問題なく完成、これに銅管をくわえてパイプカットの要領でねじ込みながらぐるぐる回転させていくと、常温でうまく2ミリぐらいまでは縮んでくれました。真鍮だから加熱せずとも柔らかく加工できます。差込み深さは5ミリです。

さっそくハンダ付けの練習をば。

まず継ぎ手との差込みはガバガバにならないようにピッタリか、ちょっと隙間があるぐらいにする。そして接合部分はサンドペーパーで完全に酸化膜を研磨除去。空研240番でやりました。

そこに目薬のような専用フラックスを塗布。塩酸を主に、アンチモン、亜鉛などを溶かし込んだ強酸性透明液体。

差し込む前にガストーチで加熱。

パイプと継ぎ手を差し込んだらすぐにハンダを当てますと、ジュッと溶けて差込のスキマに吸い込まれていきます。ほー、おもしろい。バーナーでときどき再加熱しながら全周にハンダを十分に吸い込ませたら、継ぎ目の部分をハンダゴテを使ってさらにハンダを盛りカバーする。冷却水が漏れ無いように慎重に・・・。これで完成!

パイプが冷えたら水で十分に洗浄してフラックス成分を流しておきます。

あとはどういう風にパイピングするか寸法だししなくちゃ・・・

90度エルボ、ソケットなどの継ぎ手を購入。ついでに板金用ハンダと専用フラックス。その他、銅管を切るパイプカッター(なくてもディスクグラインダで切れますが)。ガストーチにハンダゴテ100W。

ここで問題発生。ヒーターコア銅管の直径と継ぎ手の直径がほぼ同じか、若干ヒーターコア銅管のほうが大きいくらい。これでは継ぎ手に「差し込んで」ハンダ付けできないではないか!

継ぎ手サイズは1588といって、外径15.88mmのパイプがピッタリサイズで差し込める規格もの(継ぎ手の内径は16.0mm)。

これ以上のサイズは一気に5ミリ程大きくなるので、これでなんとかしなくてはならない〜〜!

解決法としては、コア側のパイプを1〜2ミリだけ縮めればいい。こうすれば継ぎ手にピッタリと差し込めるわけです。

問題は銅管を縮めるにはどうするかですが、市販のパイプカッターをちょっと改造してパイプシュリンカー(パイプ径縮め器)にしちゃいます。

2つの回転コマと1つの回転カッター刃をフラットなコマに換えるだけです。このコマはちょうど原付バイクのレストア時に交換したウエイトローラがピッタリでした(捨てずに取ってお置くもんだ)。ドリルで穴の拡大と厚みを削る必要が有りましたが問題なく完成、これに銅管をくわえてパイプカットの要領でねじ込みながらぐるぐる回転させていくと、常温でうまく2ミリぐらいまでは縮んでくれました。真鍮だから加熱せずとも柔らかく加工できます。差込み深さは5ミリです。

さっそくハンダ付けの練習をば。

まず継ぎ手との差込みはガバガバにならないようにピッタリか、ちょっと隙間があるぐらいにする。そして接合部分はサンドペーパーで完全に酸化膜を研磨除去。空研240番でやりました。

そこに目薬のような専用フラックスを塗布。塩酸を主に、アンチモン、亜鉛などを溶かし込んだ強酸性透明液体。

差し込む前にガストーチで加熱。

パイプと継ぎ手を差し込んだらすぐにハンダを当てますと、ジュッと溶けて差込のスキマに吸い込まれていきます。ほー、おもしろい。バーナーでときどき再加熱しながら全周にハンダを十分に吸い込ませたら、継ぎ目の部分をハンダゴテを使ってさらにハンダを盛りカバーする。冷却水が漏れ無いように慎重に・・・。これで完成!

パイプが冷えたら水で十分に洗浄してフラックス成分を流しておきます。

あとはどういう風にパイピングするか寸法だししなくちゃ・・・

ヒーターコア配管2 ― 2008年05月26日 19時44分26秒

ユーノスロードスターのヒーターコアをBMW2002のヒーターボックスに合わせて配管を考えます。

シリンダーヘッドから熱い冷却水がヒーターバルブを通って入って来るIN側は、エルボとヒーターホース、配管の余りを適当に切ってまぁオーケーです。

OUT側ですが、適当にロドスタ用の配管を使い、いったんボックスの外に配管を出す事にしました。長めの配管は1カ所ちょこっとバーナーで炙って曲げる必要がありました。中に砂を詰めて曲げれば曲がり箇所でツブレてしまうこともない。厚み1ミリにも満たない真鍮ですから簡単に曲がります。

ヒーターコアから出ている配管は1本物の長〜いパイプにするよりも、途中でゴムホースをかまして短く作り振動からくる金属疲労を避けました。

開閉フラップ用のケーブルの差込み位置もパイプに当たらないようにちょこっと変更する必要がありました。全体的にキマッたら、これらの配管をハンダ付けしていきます。

こんなんやってるだけでも一日仕事です。

シリンダーヘッドから熱い冷却水がヒーターバルブを通って入って来るIN側は、エルボとヒーターホース、配管の余りを適当に切ってまぁオーケーです。

OUT側ですが、適当にロドスタ用の配管を使い、いったんボックスの外に配管を出す事にしました。長めの配管は1カ所ちょこっとバーナーで炙って曲げる必要がありました。中に砂を詰めて曲げれば曲がり箇所でツブレてしまうこともない。厚み1ミリにも満たない真鍮ですから簡単に曲がります。

ヒーターコアから出ている配管は1本物の長〜いパイプにするよりも、途中でゴムホースをかまして短く作り振動からくる金属疲労を避けました。

開閉フラップ用のケーブルの差込み位置もパイプに当たらないようにちょこっと変更する必要がありました。全体的にキマッたら、これらの配管をハンダ付けしていきます。

こんなんやってるだけでも一日仕事です。

ヒーターコア配管3 ― 2008年05月27日 19時20分32秒

真鍮と銅管のハンダ付けにかかります。

まずはサンドペーパーでしっかりと磨いて地金を出す。

続いて専用フラックスを塗る。

バーナーで両方を適当に炙ったらペンチで掴んで管に差込み、さらにバーナーで炙る。銅の色が変わってきますので目安に。

十分に管が熱を持ったら、ハンダを差込口に当てると、管の熱でさっと溶け、すっと配管差込のスキマに吸い込まれていきます。適当にバーナーで熱しながらどんどん吸い込ませたら、下側にハンダのしずくができますのでここで終了。

あっという間です、1分もかかりません。

あとはハンダごてで配管のつなぎ目の盛り上がりなどを成形します。終わったら、水で十分に強い酸であるフラックスの残さを洗い流して完了。

なかなか面白いですね。

ヒーターバルブ、エルボのホースも噛ましてパイピングの完成。あとはヒーターコアのスポンジを新調しておきました。スポンジは室内フロアに貼ったカームフレックスという防振・防音スポンジの切れ端です。

まずはサンドペーパーでしっかりと磨いて地金を出す。

続いて専用フラックスを塗る。

バーナーで両方を適当に炙ったらペンチで掴んで管に差込み、さらにバーナーで炙る。銅の色が変わってきますので目安に。

十分に管が熱を持ったら、ハンダを差込口に当てると、管の熱でさっと溶け、すっと配管差込のスキマに吸い込まれていきます。適当にバーナーで熱しながらどんどん吸い込ませたら、下側にハンダのしずくができますのでここで終了。

あっという間です、1分もかかりません。

あとはハンダごてで配管のつなぎ目の盛り上がりなどを成形します。終わったら、水で十分に強い酸であるフラックスの残さを洗い流して完了。

なかなか面白いですね。

ヒーターバルブ、エルボのホースも噛ましてパイピングの完成。あとはヒーターコアのスポンジを新調しておきました。スポンジは室内フロアに貼ったカームフレックスという防振・防音スポンジの切れ端です。

最近のコメント