地元の2002tii整備19点火系メンテ ― 2025年03月18日 13時58分23秒

先日のエンストはストン!と止まったから

点火系統かもしれないという思いから

点火系統のメンテを行う。

幸い オーナーさんは点火系統のパーツを

沢山持っておられた。^^

現状。

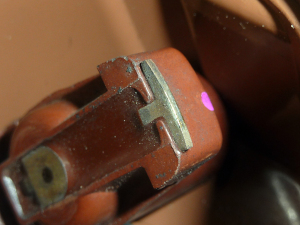

ポイントのスキマは0.8mmで大きめである。

ヘインズのマニュアルには0.4mmとある。

ポイントの接点は 乗ってれば こんなもんだろう。

そんなに荒れてもいない。 でもこの際 交換するね。

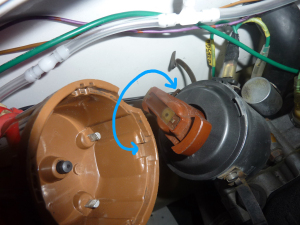

まずはデスビの元の位置をマーキング。

ちょっとでもずれると 点火時期がずれ エンジンの調子に影響します。

シャフトのカム山部分の汚れ。

グリスなどが長年 固まったものか。

きれいにしました。

コンデンサも交換する。

で、コンデンサに接続するコードの結び方がこれ。ぐるりと外側に軽く巻いてビニルテープで絶縁してあるだけだった。

これではちょい心配である。。。。配線の直しと、もちろんコンデンサにつながる古びた平型端子もつけかえてやることにする

青いコードはCDIユニットへつながり、黒いコード2本はタコメータと、点火コイルのマイナスへとつながっている。

タコメーターが回転数を表示するのは、ここの端子(ポイントにもつながっている)から回転数を拾っているからだ。

新しいコンデンサを袋から取りだす。

あ、端子の根元が四角だわ・・・

差し込む箇所は丸い穴なんよ。直径9mm

削って丸くする手間が必要。

これでうまく はまりました。^^

さてこの端子のつなぎ方ですが・・うーむ

もともと 黒コード2本にもつながっている。

タコメーターと 点火コイルのマイナスに行くコードだ。

酸化した先をちょいカットし、新しいコードを出す。

これに、平型端子用と、CDIユニットへ行く青色コードの

合計4本を捩って束ねて しっかりと金具でカシメる。

そして自己融着テープで巻いて絶縁する。

薄い伸縮性のないビニテよりも こっちが厚くて伸びて より確実。

この時期はドライヤーで温めてやらんと融着しにくい。。

ひとつひとつ 配線をたどって点検していく。

CDIユニットに行く青コードの途中に またビニテ巻き箇所があった。

こういうところは すべて暴いていく。

あばくと 中はこんなで・・・。丸型端子、なんで??(笑)

この際 そばの古びたギボシ端子も切り取って

デスビまでの50cmは新しい青色コードに更新しました。

こうやって ひとつとつ あやしい箇所をつぶしていくしかない。

新しいポイントを装着する。

手でデスビ本体を微妙に回し

ポイントのヒール部分をカム山の一番高いところに乗せたら接点が最も開くので

隙間をシクネスゲージで0.4mmに計測して マイナスねじで固定。

デスビをもとの位置に戻して ナットで固定。

最期にカム山に少しだけ シリコングリスを塗りました。

デスビを 元の位置に回し、ナットで固定します。

点火時期は テストランしながら いいところを探ります。

黒い樹脂製のダストカバーをかぶせ、リミッター付きのデスビローターも新しくしました。

配線もあたらしいから 気持ちいいね。^^

デスビキャップもせっかく新品があるので交換しました。

点火系で未交換なのは 点火コイルとプラグコードぐらいになりました。

この後 バッテリをつないで エンジン始動。

もちろん一発始動。^^

ガレージ内での20分アイドリングでは エンストなし。

明日以降のテストランでも エンストなければいいが。

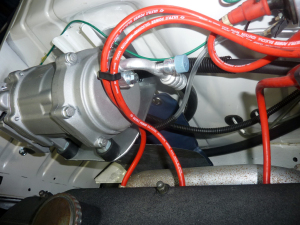

おまけに電装品のメンテを一つ。

このマルニには ラジエタの前面に 電動ファンが取付られている。

渋滞にはまったときなどは これでラジエターに風を送り 強制的に冷やせるので

水温の上昇を抑えてくれるものだ。

その手動スイッチが室内シフトレバー付近にあるのだが

その配線が センターコンソールの中で焦げていた。

これはヤバイよ。

こういうカシメしてあるところが抵抗大きくなって 熱を持つ。

なんでこうなるのか?

カシメ方がわるい?

いや違う。

現状配線を見ると、ちとまずい配線になっていた。

大きな電流が流れる電装品の回路に リレーをかませていないのだ。

電動ファンは結構な電流が流れますよ。10Aヒューズが切れないからそれ以下だとは思うが。8Aだとしても、12Vでかけるから100W近くの消費か。

現状の問題は

①常時12Vをプラス電源にしているので エンジンを切っても 電動ファンが回る(とめないとバッテリアガリ)

②室内手元スイッチまで、ファン稼動中に大電流が来ている→接続端子や欲しい配線部などで加熱し、焼け焦げ。

対策は

バッテリ付近にリレーを追加設置して、伝導ファンの起動電源(スイッチの電源)をACC電源(アクセサリ)からとることで、キーを完全オフにしたら、電動ファンが切れるようにする。(エンジンを切っても キーがACC位置なら 電動ファンは稼働するようにする)

しかも 室内への引き込み線が この状態だから なおマズイ。

いつものエーモンの4極リレーを使い 回路を組み直すことに。

MAX20Aまで使用できる 車いじりの定番品だ。

赤30番にバッテリ+を、黄色87番には電装品(電動ファンの+側)につなぐが、けっこうな電流がながれるので 余裕を持った太い配線を使います。

スイッチからリレーに入る86番とアース線の85番は 小さなコイルを稼働させるだけの目的なんで 細くても大丈夫。

86番のACC電源は、カーステ裏のACC配線から分岐してとり、スイッチにつなげました。

リレーは あいてるここに 設置しました。

アースは電動ファンのそばのボディに塗装をはいでドリネジ打ち。

キーを刺し、ACCにして、スイッチを入れて電動ファンの稼動テスト。

安全に ぶぉーんと 回ってます。

回転方向も ペンで書いときました^^

つぎはいよいよテストランになります。

地元の2002tii整備13 マフラー調整、ほか ― 2025年03月12日 14時35分14秒

気を取り直して マフラーの調整にかかります。

この当たっている配管を もっと上にしたい。

リアマフラーのフロント側のマフラーハンガ。

マフラーをもっと上に吊りたい

ハンガーの付けなおしと高さ調整、いろいろと実施。

マフラーも上下左右に振れにくくなりました。

リア側のハンガーも角度を調整

いい感じ。^^

連動して 中間マフラーの角度を調整

それに連動してダウンパイプの角度の微妙な調整も。

センターベアリングとの隙間を確認、OK

マフラーカッターの傾き加減と ボディのスキマ確認。OK。

(ああ、ここんとこのサビ、何とかしたいねぇ~)

いい角度に来ましたよ。

高さも指2本分は余裕で確保。^^

絶対に当たらない

ドライブシャフトのブーツにも 当たりません。

近いように見えますが

今はジャキアップしているから ドライブシャフトは最も下に振れている状態。

ふぅ~~ これでよし。

マフラーの位置調整に2時間もかかった・・・・

使った道具の一部。

最後にタコ足の取り付けステンナットのしめつけを スパナであたって再確認

ステアリングのロッドにも当たらない。OK。

4番排気ポートの長いスタッド、ようやく切れました。

これでようやく ナットを完全に締め付けできる。

タコ足の迫ったブレーキパイプへの遮熱対策は

コルゲートチューブを巻いた上に グラスウール&アルミの遮熱カバーを巻いた。

点火コイルの古びたアース端子を新しいものにつけかえた。

アースは大事よ~~

点火コイルのプラス側端子には赤いビニルテープ等で絶縁を施した。

エンジン始動中に ここに触れると感電するから要注意ですよ。(経験済み~)

ほんとうは 点火コイルの配線接続部には

防水のゴムカバーをつけたいぐらいなんです。

なにかの理由で雨天でボンネットをあけていると この部分が水で濡れてバチッ!とショートするんで。(経験済み~)

デスビキャップ点検。各端子や内部に問題なし。

ヘッドカバーしめつけ、ブローバイホースも接続し、プラグコードも取り回し装着。

あっいけね、点火プラグ外して点検 してないや。

明日やろう。

ここの雨どいの排水ゴムが かなり劣化していたので交換する

雨天走行中には このドレンゴムから水がこのように流れ落ちる。

ドレンゴムの下半分には 外したクーラントホースを差し込み延長して

タコ足遮熱板の裏に水が入り込まないように車外に排出されるようにした。

コールドスタートバルブのリレーも 右の新品に交換する。

オーナーさんのデッドストック品。

そのリレーの裏に隠れていた ワイパーモータへの配線コネクタ部分ですが。

本来はまっている穴からはずれてしまっていて

配線が穴の鋭利なエッジでこすれていたよ。あぶね~

しっかり 本来の位置に押し込んで

その裏からブチルゴムをしっかり巻いて 防水処理をすること。

雨天走行時は このあたりは雨水でべちゃべちゃに濡れますからね。

この防水処理をしていないと、配線を伝って水がエンジンルーム内にじわじわと流れこみ、やがては 配線引込線を毛細管現象で伝ってきて 車内(運転席足元)に水が侵入してきます。

新旧リレー(スイッチ)。

インジェクション車の冷間始動時に コールドスタートバルブから どれだけの時間ガソリンを噴射するかを 水温をセンシングしながら制御している装置です。

70年代のマルニにしちゃ 最も近代的な装置です。

Zeitschalter ドイツ語。「サイスシャーター」と発音。

英語では Time Switch。タイムスイッチ。

コールドスタートバルブを時間制御するスイッチです。

コールドスタートバルブとは スロットルの直前についてて

配線とガソリンホースがつながってるやつね。インジェクション仕様の2002tiiについています。これがないと 寒い時期の冷間始動は困難になるはず。

働きとしては、エンジンの始動時において、

冷却水がつめたいとコールドスタートバルブからある程度の時間だけガソリンを吹き、始動しやすくする、(吹く時間は長くても20秒もいかない)

冷却水が暖かいとコールドスタートバルブから短い時間しかガソリンを吹かないか あるいは まったくガソリンを吹かないというもの。水温によって吹く時間が変化する。

キャブ車で言えば、冷間時に燃料を増量するチョーク機構みたいなもん。

ただ、インジェクションのマルニでは、①コールドスタートバルブ ②ウォームアップ・レギュレータの2種類の装置があって、①は冷間時に燃料を増量し、エンジン始動性をよくする、②は水温が80度ぐらいまで温まるまでの間、エンストしないよう安定性を確保するための装置だ。

水温をセンシングしているのはここです。

2ほんあるうちの でかい方。

ねじも新調、取付完了。

もちろん 接点には接点復活剤を打った。

オイルディップスティックに イエロー塗装^^

毎日 塗り重ねていました。

始動前のEGオイル量チェックも 気分よくできるだろう。

あとは ヒーターバルブを取り付けて 冷却水を満たすだけかな・・・。

まぁ~ いつもの事か。^^;

あともう少しでエンジン始動です。

だいぶ ガレージも散らかってきたな~~^^;

終わったら 温泉行くぞ~~~♨

自分のマルニ 復活に向けた整備2 点火系 ― 2024年05月31日 13時43分09秒

にしやん自身の所有するマルニの点火系統装着。

まずはデスビのオーバーホールから。

同様の記事はこちら(2002Aでも同じことをやりました)

デスビのローターヘッドをシャフトから取り外します

ピンが下向きに2つ見えますがこれはガバナー進角のウェイトにひっかけるピンです。

ウェイトとの摩擦で たいてい ここが摩耗しています。

デスビのシャフトへの注油をしていないと こうなります

このピンを打ち抜きまして

ピンを180度回転させて 打ち込み戻します。

摩耗面は向こう側に行きましたのでOk。^^

もう一方の短いほうのピンは 裏にプレートがあるので

それをドリルで削ってから ピンを打ち抜きます

あとは同様に摩耗した部分を向こう側にして 打ち込み戻し。

これで2本のピンは大丈夫です

このピンがウェイトと摩耗するのはここの接触部分がオイルで潤滑されていないから。

グリスを塗って組んでも、遠心力でやがてグリスがなくなりますからだめです

ガバナー戻り用のスプリングをひっかけて デスビ本体に戻します

スプリングをここにひっかける

ところで戻したローターヘッドは このワッシャとCクリップで固定します

Cクリップをはめ込むために ボールペンの柄からSSTを作りました

まずワッシャ意をいて、続いてCクリップを載せ、

このスペシャルツール(笑)で打ち込みます

一発ではまりました。このSSTが無いと、なかなか難儀するところでしょう。

細いドライバの先でCクリップをつついて しっかり奥まではめ込んでおきます。

もうこれでローターヘッドは 外れません。

丸いベースプレートを組み込みます。

シャフトの中心部にフェルトか、ペーパーウエスを詰め込んで、

シャフト用のオイル保持用とします。

ここにときどき(500㎞走行ごとぐらいか)エンジンオイルを2滴ほどたらしてやります。

そのオイルが徐々に下に垂れていってガバナーウェイトとピンの摺動部分を潤滑します

くれぐれもいオイルのたらしすぎには注意。

特にポイント式点火の場合は、オイルがポイント接点を汚してしまい

エンジンの調子を極端に悪くさせますので注意(経験済み)

くれぐれもいオイルのたらしすぎには注意。

特にポイント式点火の場合は、オイルがポイント接点を汚してしまい

エンジンの調子を極端に悪くさせますので注意(経験済み)

バキューム進角装置も取り付けます。Eリングでバキュームのロッドを固定。

今回からそんな気遣いの多いポイント式点火とはおさらばして

フルトランジスタ式(フルトラ)の点火方式にアップグレードします。

圧倒的にフルトラの方が恩恵が多いです。

イーベイで買った PERTRONIX IGNITOR (パートロニクス イグナイタ)

これで送料込み2万ちょいぐらいです。

デスビのタイプによって買う品番が違いますので注意。

にしやんのデスビは 0 231 180 008 デスビなので

Pertrinix ignitor1843 というも品番を買いました。

説明書はよく読みます。

プラグコードは永井電子のウルトラコード(ソリッドコア)は使用できません。

スパイラルコアのプラグコードが必要で、ミューワン・オートラボから

PERTRONIX専用品を買いましょう。14000円。

(Pertronix社のFlame thrower MAG X2 線材を使用したコード)

それと、エンジンをかける前にイグニッションオンの状態で長~く置いておくと(15秒以上やめよう)

イグナイタが加熱しまくるので この熱でこわれてしまうことがあるらしく、それはしないでくれと

WARNING!!で書いてあります。

ベースプレートを取り付けます。

フルトラ用のマグネットピースです。

中に磁石が埋め込まれており、ドライバにくっつきます

マグネットピースの内側は

ローターヘッドのカム山(4気筒だから4つある)に合うような形状となっています。

これをカム山に合わせて ソケットで打ち込み。

こんな位置になります。

ローターのNo.1TDC位置から40度ほどずれてます

このマグネットの正面に イグナイタを取り付けます

マグネットピースとイグナイタの間のギャップは1mmほどにする

このスキマ調整のために、ねじ穴を多少やすりで加工しました。

だけどお互いが接触しないように!

配線をデスビの穴に通します

M6用ワッシャで止めた

クランクを回転させ、1番シリンダ―をTDC(圧縮上死点)にしてから、

シリンダーヘッドにデスビを差し込みます。

このような位置関係になります。

新品のデスビカバー、ローター、デスビキャップ

点火系の要、スパークプラグも点検。

NGKのBP6ES仕様

ギャップも調整 0.6-0.7mm

プラグのネジ部にスレッドコンパウンドを薄く塗って

25Nmで締め付け。

点火時期1-3-4-2のとおりに 間違わないでプラグコードを接続します。

PERTRONIXの専用点火コイル(3Ωタイプ)も買いました。

14000円。

これで謳い文句の 4万ボルト達成なるか??

朗報:

2024.6.1現在、ミューワンオートラボさんで

これと同等品の点火コイル(Compu-fire40000Vコイル)がセール中!税込み9900円!

今回、マルニのフルトラ化に5万円ぐらいかけたことになります。

・Pertornix Ignitor1843 22000円

・PERTRONIXの専用プラグコード(スパイラルコア) 14000円

・PERTRONIXの専用点火コイルFlame thrower(3Ωタイプ) 14000円

始動性良くなり、アイドリングの安定化、スパークの高圧化、

トルクアップ、今後のノーメンテ性、そして燃費向上が見込めますから、価値はあるでしょう。

実際、昨年レストアした2002Aをこのラインナップでポイント式からフルトラ化しましたが

明らかに上記の通りに良くなりました。

悪いことは5万円が飛ぶことぐらいです。

おまけにプラグコードにヒートリフレクトスリーブと、

1番シリンダのエキマニに遮熱バンテージを巻きました。

1番シリンダのエキマニは剥き出しなんで

ここ、特にあつくなるんですよ

これで点火系統は終わりです。

昨日やり残した キャブにつながるアクセルロッドのスプリングを取付。

運転席に座ってアクセルを踏みながら、重すぎず、軽すぎずで

スプリングの張りを調整します。

アクセルペダルが重すぎると右足が疲れるものだし

軽すぎるとアクセルワークが大変難しくなります。

このあたりは 乗りながらドライバーの好みで調整すべき箇所です。

つぎは エキゾースト系やります

BMW2002A 点火系アップグレード/フルトラ化3 ― 2024年04月12日 08時54分09秒

Pertronix Ignitorで点火系統をフルトラ化したBMW2002A。

キーをひねると、あっけなく一発でエンジンがかかった。

始動初めからなんか元気な感じがする

暖気が終わってから 点火時期とアイドル調整をします。

アイドル回転数 少し低めたぐらいです

P位置でのアイドリングは1000回転あたりに。

これでDレンジに入れると回転が下がり、500rpmぐらいになる。

アイドリングは すごく安定している!

点火時期を調整したらさっそく 試乗に出ます。

劇的に良くなったとはいいませんが

あきらかに 以前よりは「いい感じ」であることは間違いありません^^

ふけ上りがスムーズで すぐに4000回転オーバーに。

気づいたら80キロぐらいになっている。やべ~

桜満開でパチリ

この間もアイドリングは超安定。

いつもの試乗コース(農道ニュルブルクリンク(笑))を何周もします

あ~~ いい感じだね~~

シッカリと燃焼してる感じがする!スパークが強くなったからかな~~

すべての回転域で安定しています。

ガソリン満タンにして また燃費 測ってみよう

燃費も良くなっているといいな。

そしてエンジンが温まっても もう、エンジン不調になりません!

(あれはポイントの接点の汚れが原因でした)

フルトラ化してポイントはもう無いから、点火系メンテすることはもうあまりありません。^^

今後点火系で メンテすることは

デスビシャフトのフェルトへの適度な注油と点火プラグの交換ぐらいでしょうか?

あとは後日 デスビキャップを開けて中を点検し、

配線がシャフトとこすれてないかを点検ですね。

今回のフルトラ化費用

・Pertronix Ignitor 1843(008デスビ用) 17445円。イーベイの個人出品物で新品購入。

・Flame Thrower 点火コイル 10984円 アマゾンから購入。

・BMW2002用点火プラグコードPertronix用 14000円 ミューワンオートラボから購入

合計で42,429円也

BMW2002A 点火系アップグレード/フルトラ化2 ― 2024年04月11日 17時38分20秒

ではPertronix Ignterを 取り付けていく。

本体のベースプレートの取り付け他のためのねじ類を確認。

ちょっと加工が必要であった。

では取り付け。

この永井電子のウルトラシリコンプラグコードとも お別れである

デスビキャップごと外し

点火コイルを Flame Thrower に交換

ポイントを外したら!

あれま!

何という事でしょう!

ポイントの下に けっこうなオイル汚れが!

先日のエンジン不調の原因はここか!

ここのオイルが温まったら じわじわと ポイント接点に オイルが上がってきて

接点を汚していたのかもしれない!

デスビのシャフトに注油したオイルが ポイントを汚していたと思われる。

そりゃ 調子悪くなるわ~~

オイル注油時の画像

これ、エンジンオイル、 タップリ入れすぎてたのだな・・・!

オイルはシャフトの中にあるフェルトをかすかに湿らす程度で良かったのに~~こんなドバドバと!良かれと思ってやったことが 裏目に出た。

フェルトにしみこませたエンジンオイルは じわじわとシャフトの中をベースプレートの下に流れていって 遠心力で左右に広がり ガバナー進角のおもりの可動部を潤滑するためのものなのです。

シャフトへの注油量があまりに多すぎたために シャフトのキリカキ部分から外側に漏れ出し

ベースプレートに一時的にオイルだまりができてポイントのヒール部分のでっぱりから毛細管現象でポイントの底にじわじわと上がってきたのかもしれない。

思えば いつもエンジンが温まってからエンジンのアイドル不安定になり調子悪くなっていたのは、ポイントの下にたまっていた暖まったオイルの動きが悪さをしていた、という推測である。

何となく原因がわかって スッキリしました。

コンデンサも外します。

ポイントとコンデンサ、ばいばい~

室内のセミトラユニットの配線も外します。

1番シリンダTDCを出して

Pertronix Igntorのベースプレート取付。

品番1843は この2002Aの BOSCH 0 231 180 008 デスビに適合する。

取り付けました。

続いてシャフトに取り付けるマグネットピース

裏側は 4気筒車のシャフトのカム山に合うように整形されている

指で押し込んだだけで 奥まで しっくりとはまりました。

そしてIgnitor本体部の取り付けは

ベースプレートに2か所で締め付け

マグネットピースとのスキマ調整は

付属のシクネスゲージで行う

これぐらいのスキマ。

これで無接点式の点火タイミング完成だ。

(マグネットピースの「M」とある部分あたりに マグネットが1個埋め込まれている)2本の赤黒配線をデスビの穴から外に出して

穴はゴムグロメットで閉じる。

赤黒配線が高速回転するマグネットピースに接触しないように

配線の仕舞いをする。

下のベースプレートもバキュームで数ミリ動くので そこいらも注意して。

このあたりは うまくエンジンがかかって試乗後に

配線が接触していないか また点検するつもり。

配線図を見て接続。

赤はコイルのプラスへ、黒はコイルのマイナスへ・・・

コイルのマイナス端子には、Pertronix Ignitorの黒線&タコメータへ行く黒配線を接続。

コイルのプラス端子には、Pertronix Ignitorの赤線&イグニッションオンで12Vが来る緑配線を接続。

ダストカバーとローターを取付け

デスビキャップをかぶせ、

ミューワンオートラボで買ったプラグコードを取付で完了!

ちゃんとエンジン かっかるかな~~

(続く)

BMW2002A 点火系アップグレード/フルトラ化1 ― 2024年04月10日 16時53分41秒

2023年の夏に納車したBMW2002A。

ちょっとクーラーの整備で いま入庫中なんだが

こちらに持ってくる際にちょっと点火系統がぐずっていた。

そのセミトラ化した点火系統

ノーマルのポイント式の点火方式をセミトラ化したものだが

ポイントの汚れが原因で 不調になっていた。

途中でエンジンが不調になってしまい たいへん困ってしまったのだ。

まぁ、ポイントの接点の掃除をしたら 調子がけろっと戻り

ちゃんと自宅ガレージまで数百キロ走ってこれたのだが。

(突然のエンジン不調のトラブルも 路上でなんとか解決し

ハイウェイを調子よく疾走中!キモチイイ~~)

今後 こういうつまらない点火系トラブルが無いように

ポイント式をやめてしまい、無接点式のフルトラ化することにした。

ポイント式をやめてしまい、無接点式のフルトラ化することにした。

で、今回購入したのが

アメリカ製のPertronix Iginitor (パートロニクス イグナイタ)だ

これがパートロニクス イグナイタの本体部品。

デスビからポイントとコンデンサを取り外してしまい

パートロニクス イグナイタを組み込むことで フル・トランジスタ化できる。

Pertronix Iginitor HP

https://pertronixbrands.com/collections/pertronix-ignition

赤いラインがパートロニクス イグナイタ(with Flame Thrower コイル)使用時のエネルギー。青いラインが従来のポイント式。

特に低回転での放電エネルギーが倍以上にも高くなるという。

エンジン始動性や、アイドリングの安定化、加速立ち上がりトルクなどで その効果が期待できそうだ。

何よりもいいのは

今後一切、ポイントのメンテをしなくてもよくなる事だ。

ポイントのギャップ調整(0.4mmのスキマ調整)や、ポイント接点の汚れの掃除から

開放される。

さらにコンデンサも必要なくなるので、コンデンサのパンクも心配しなくていい。

これは別のデスビだが パートロニクスを組み込むと このようになる。

ローターの下というか、シャフトの根元に 黒い輪っかが圧入してある。

この輪っかの一か所に、マグネットが埋め込まれており

従来のポイントの位置に取り付けた四角いイグナイター部がそのマグネットの磁力を感知したタイミングで、超速でズバッと4万ボルトの電圧をスパークプラグに送るという原理である。

調整が難しいアナログチックな ポイントやコンデンサは、もう無いのだ。

このパートロニクス イグナイタと組わせるのが

専用のコイル、Flame Thrower コイル(3Ω)だ。

Flame Thrower(フレームスローワ) とは 火炎放射器 の意味である(笑)

このFlame Thrower コイル のほかに

パートロニクス イグナイタ専用のプラグコードが必要だ。

ミューワンオートラボで購入した、BMW2002用プラグコード。

これまで使ってきた永井電子のウルトラシリコンプラグコートとは 芯線の材質/構造が違う。

ミューワンオートラボのプラグコードはノイズ対策のしっかりしたスパイラル・コアなるものが使われている。

永井電子のシリコンプラグコードは金属芯線を使用しているため、パートロニクスイグナイタと ともに使用してはならないという。(ノイズ発生がひどくなり、イグナイタを壊してしまうという)

パートロニクス イグナイタ を使うときは、

必ずノイズ対策された ミューワンオートラボの2002用プラグコード(スパイラルコア芯線)を使うことだ。

これで部品がそろったので こんど実際に2002A組み込んでみて

その違いを見てみたいと思う。

丸テール ウオッシャーのチューブ、点火系統装着 ― 2023年11月22日 07時45分37秒

前回やり残した ウオッシャーのチューブを取り付けます。

ラインには必ず逆流防止のチェックバルブを入れます。

これによりウオッシャー液がすぐにピュッと出るようになります。

マツダ製のものを流用。

チューブは新品です

これでウオッシャーは終わりです。

続いて点火系統の装着を。

スパークプラグ NGKのBPR6ES

ねじ山にはスレッドコンパウンド「ネバー・シーズ」を歯ブラシで摺り込みます

1~3番は焼け具合は問題なし。

4番プラグだけ くすぶっていましたので (ガイシ部分が黒くススけていた)

4番は掃除しました。4番はちょっと燃調が濃いのかな。キャブで調整しなきゃ

プラグをねじ込む前に、プラグホールの点検をします。

フレキシブルカメラを使い覗きます。

プラグの座る位置に ゴミがないかを点検します

さらに突っ込んで燃焼室の中に変なものが入っていないかも点検

万が一、ボルトやワッシャなんか落ちて入っていたら 最悪だよ

うん、大丈夫ですね。

まず何も落ちていないとは思いますが、にしやんはここまで丁寧に確認します。

なんでも目視確認しとかないと 気が済まないのです。

プラグレンチにプラグをはめ、まずは手で丁寧にプラグホールにそっとねじ込みます。

スレコンが塗ってあるので ひっかかりもなくスムーズにネットリまわります。

手で締めたあと、21ミリプラグソケット+トルクレンチに替えて

トルク締め。20~25Nm

ヘッドカバーからのオイルにじみもありませんね。

デスビキャップとプラグコードの装着をします。

デスビのローターと

ポイントは点検済み。

キャップの点検

デスビキャップの中を点検

クラックやリーク跡、なし。

4つあるコンタクトポイントも点検。ここをドライバの先などでつついてカスを削り取ってはいけません。

エアギャップが広がってしまいます。

ここがひどく腐食しているようだったら、デスビキャップごと交換すべし。

この程度なら まだまだいける。

でもいつかは消耗して交換しなきゃいけない部品だから、

デスビキャップ&ローターは新品をスペアとして持っておきましょう。

その際、必ず、山下オートパーツさんから、赤レンガ色した純正品を買いましょう。

粗悪品の安モンのデスビキャップは調子を狂わせてしまいます。(経験済みです)

キャップのキリカキとデスビのでっぱりを合わせてかぶせます。

ローター下の黒いカバーも新品です。これは海外から取り寄せた。3500円!!

点火時期もマークしたときのままで キャップを取り外した時から いじってません。

さぁヘッドカバーにある ZUNDFOLGE 1342 の数字。

マルニオーナーなら これが何を意味するか、当然わかるよね

スパークプラグ点火の順番です。

1→3→4→2 の順にローターが回ってスパークプラグが点火します。

ローターは時計回りです。エンジンのクランクシャフトも、時計回りです。

プラグコードをキャップから外した場合に 再装着する際は1342のとおりに装着すれば良しというわけです。

1番の位置は、クランクをTDC位置にして、ローターの先端がデスビのボディのマーク位置に来るところです。たいていは 画像の位置どおりとなっています。

プラグコードをしっかり カチッと来る手ごたえで確認してしっかり装着

ウオッシャバッグの遮熱金属薄板をとりつけ

プラグコードの取り回し

熱くなるエキマニに触れないように注意する。触れたら熱で溶けますので。

これで点火系おわり。

点火系統は今回、セミ・トランジスタ化したので 始動性やアイドリング安定性、トルクの出方や燃焼具合、しいては 燃費など、どのように向上するか楽しみです。

使用したセミトラユニット。コレ、おすすめです。

にしやんがレストアした車には みんなこれつけてます。

これでエンジンルームの右半分は完了!!

唯一、錆びたオイルフィラーキャップが なんか目立ってしまうね・・・

まぁ そのうち、オーナーさんで交換してくださいな。

(これも オイルをシールするゴム部分が消耗品であり、定期的な要交換部品ですので)

次は エンジンルームの前面側をやります。

丸テール 点火系をセミトラ化 ― 2023年09月22日 14時04分09秒

地道に続く 丸テールの電装系確認作業・・・

「ドロボー配線」を外したり 配線保護したり 配線ラインを整理したりで

なんやかやで 時間かかります

そんなことをしながら、

点火系グレードアップのため

新品セミトラユニットを配線します。

いつも紹介している、

ヤフオク!で買った 個人製作の逸品セミトラユニット。

商品説明に書かれていることは 嘘ではありません。

何度も紹介してるけど コレ、ほんとにいいから。

マニュアルに従い、ユニットから出ている4本配線をつないでいきます

イグニッション・オンで赤いLEDが点灯し、

あとはポイントの開閉状態に伴いLEDが高速で点滅します。

高速点滅なので、いつも点灯しているように見えますが

デスビやコイルへの配線はバルクヘッドに穴をあけて

保護グロメットをつけた穴からエンジンルームへ通す。

マニュアルに従い 配線完了です。

配線はコルゲートチューブでまとめる

デスビ内にダストカバーがついて居なかったので

イーベイで求めた新品カバーをつけました。

ローター径にもぴったりです

デスビキャップを外し ローターを抜き

カバーをはめて

ローターを装着

まだエンジンをかけていませんが

以前よりははるかに安定して力強いスパークが得られ

エンジンの始動性やアイドリングも安定化し 良くなることづくめでしょう。^^

ポイントの損耗も気にする必要がほぼなくなるのもいいですね。^^

丸テール 点火系統 ― 2023年09月03日 08時25分34秒

点火系のチェック。

良い火花が飛ばないと 気持ちいい走りはできないですよ~

プラグコードはお馴染みの永井電子。

デスキャップは純正品。

このデスビ、バキュームアドバンスのないタイプですね。

マルニではお馴染みの 「008デスビ」です。

キャップを開けてみた

ん~・・ローター下のダストカバーがない・・・。

このあたりの端子は新しくしてある。

ポイントの損傷も問題なし。

点火系統は特に何の変哲もない ポイント点火式であった。

ガバナ進角の動きもチェックしましたが ひっかかりもなく、OKでした。

ローターの痛みもない

デスビキャップの各気筒へのエアギャップ箇所。

傷みは激しくない。この白い部分を削り取ってはならない。エアギャップが広がってしまう

センターのカーボンブラシの接点も問題ないし、

キャップ内部にも損傷やリーク跡はない。

BOSCH点火コイル

1番と15番接点の端子のうち、15番端子はプラス電極が来るので

空き端子には絶縁被覆をかぶせたほうがいい

この丸テールマルニ、WEBERの45DCOEという大径ツインキャブをつけていながら、

点火系が全くの旧式ノーマルのポイント式点火なのが意外だった。

点火系統には プラグコードを永井電子のものにしただけで、

ほとんど手を付けていない。

先日ヤフオクで1972年式のBMWに使われていた

フルトランジスタ式の社外デスビを手人れたので

これをつけたらどうなるか 試してみたい。

ポイント接触式ではなく、光学デジタル式だから 間違いなく

始動性もよくなりアイドリングも安定し、圧倒的にいい火花が飛ぶだろう。

あるいは、いつもの 素晴らしいセミトラ式にするかだ。

あまり教えたくないが

出品者はとても良い方で、にしやんは ごそっと 買いだめさせてもらった

ではプラグをチェックする

左から 4,3,2,1番 新品だ。

NGKのBPR6ES。これでいい

焼け具合は13番良好だが

4番だけ黒くてくすぶりが多い。キャブのミクチャの調整が必要か?

プラグホールから フレキシブルカメラを入れて

燃焼室を見てみる。

1番シリンダ

2番シリンダ

3番シリンダ (インシュレータからエア吸いがあったところ)

4番シリンダ

それぞれシリンダウォールには クロスハッチがしっかり見える。

実はこのエンジンブロック、昨年 0.5mmのボーリングを施したものだそうだ。

というのも、レストアベースで購入したこのマルニ、ピストンがシリンダにさび付いていて固着していたんだそうだ。

長期にエンジンかけていなかったものだから、シリンダのオイルが切れ、シリンダ内壁がさび付いたわけだ。そういえば、ボーリング後も、なんとはなく、錆の名残みたいなものも見えているが、この程度だと問題なしと内燃機屋さんは判断したのだろう。

ボーリング後はエンジオイルがすごく汚れるので(クロスハッチの微細なカスが出るのか)

OH後のエンジンオイルはインターバルを短めに こまめに交換していかねばならない。

最初の1000km走行までに 少なくとも2回は エンジオイルとオイルフィルターを交換したい。

あとは5000km走行までに1000km毎にオイル&フィルタ交換だ。

1回の交換で4Lなので、20Lペール缶を安く買ってしまえばいい。

グレードは10W-40の安いのでもいい。カストロールのウルトラクリーンなどがいいだろう。

オーナーさん、よろしくお願い致します。

BMW2002A 点火コイル冷却ファンの水滴対策 ― 2023年07月24日 09時36分54秒

先日取り付けた 点火コイルの冷却ファン。

フロントグリルの真後ろなので 水を吸いこまないように対策する。

グリルの真裏でこれだから 夏の雨天走行で水を吸わないわけがない。

ますは

最悪 水ファンに入ったときのために

ファンケース下部にカナノコで切り込みを入れ水抜き穴とする。

配線は被覆し ブチルゴムで防水

プラスチック容器とプラ板、ダクトでこのようにしてみた。

ええ、CD-Rのケースです(笑)

表側に水滴カバー。雨の中を走行しても ファンに水はかからない。と思う。

グリル装着。見立たない。と思う。

ダクトはヘッドライト裏へもっていき、下向きにする。

ここから外気を吸わせれば 水滴は吸わないだろう。

突き出ているファンの周りには プラバンとブチルゴムで防水対策。

けっこうこのあたり 雨天走行後に濡れていることが多いので。

(雨天走行で ボンネットとボディの隙間から雨水が入ってくる)

さらに上にはカバーをつける。

ボンネットをしめればカバーが押しつけられてつぶれる。

(ファンは押しつぶされません)

も~う 暑くて やってらんないわ。

あすはいよいよ自走で納車に行きます。

途中で調子悪くならないでね~。

最近のコメント