BMW2002tii ロッカーアームリフター製作 ― 2025年01月29日 12時47分51秒

シリンダーヘッドをばらすにあたり 特殊工具を制作する。

平鋼6ミリ厚×800mmを2本

角座金(4.5mm厚)2個で 溶接で製作。

完成。

平鋼を2枚重ねて溶接して しならないように剛性を出してある。

穴は、シリンダーヘッドのスタッドホルトに刺さる穴。

19ミリの高さの爪のようなものを100mm間隔で8つ溶接。

何でこういうものを作ったかというと。

カムシャフトがロッカーアームを押し上げており

カムシャフトを簡単に抜くことはできないから。

棒で指した部分を押せば その分、ロッカーアームはリフトする。

この原理を使う。

このツールを使い、8つあるロッカーアームを全部リフトさせて

カムシャフトをすっと抜けるようにしたい。

ロッカーアームの「Eccentric」と呼ばれる「偏心コマ」がある部分に

ツールの爪をあて・・・

クランプの力で9mmほど押し下げれば、

ロッカ―アームがリフトし、カムから離れることになる。

L型クランプで9mmほど押し下げるだけ。

ヘッド本体は机にべったり置かないで、木片をかませてかさ上げしておくこと。

ツールがヘッドの上面にあたるまで 2本のクランプで押し下げれば

4つの吸気側ロッカーアームが全部リフトしている。

(このとき、4本の吸気バルブがヘッド下面に突き出ることになるので

ヘッドの下に木片などをかませて 床からかさ上げしておかなければいけない。これを怠ると、バルブが曲がってしまうかもしれない)

ヘッドの下に木片などをかませて 床からかさ上げしておかなければいけない。これを怠ると、バルブが曲がってしまうかもしれない)

排気側も同様にリフトさせれば、カムシャフトは完全にフリーになるので

一発で抜けるはすだ。

これまでは、L型の自作ツールを使い、てこの原理でロッカーアームをリフトさせていたが

これが大変面倒だったので、楽にカムシャフトを抜くことができるツールを今回制作したというわけ。

先日、BMW2002にも載っているM10エンジンのシリンダーヘッド分解の動画を見ていて思いついた道具だ。

この動画では BMW社ファクトリー正式のしっかりしたツールを使っていたが、

ホムセンで買ってきた材料で自作でも同様のものが製作出来る。

カムシャフトを抜いた後は、ロッカーシャフトを抜くための

直径15mm×450mmの鉄棒が必要になる。

かつては15mmの木棒でもやったが、やはり鉄棒には敵わない。

ただし 棒の先端に真鍮ナット(MAX直径15mm)を加工して鉄棒にはめ込んだ。

ロッカーシャフトにあたる部分が 打撃の衝撃で 傷まないように

鉄より多少柔らかい素材を取付た。

分解するための道具もできたので 明日から シリンダーヘッドのばらしにかかる。

ワロスに注文したパーツ類の出荷通知メールも届いた。

このメールが届いたら、あと5日ぐらいで到着する。

ヘッドをばらして 各パーツを洗浄し終えた頃に

ちょうどパーツが届くってかんじかな??

この夏、アイスマンになった ― 2024年08月12日 14時00分02秒

突然ですが、このかた、

どなたか わかりますか~

冷たい視線を送る彼は、アイスマン。

映画トップガンに出てくるアイスマン(ヴァル・キルマー)じゃありません~(笑)

この水冷式ベストの商品名が、アイスマン。

背中に防水バッグが仕込まれており

ここに冷凍庫で凍らせた専用チャージボトル(専用保冷剤)を入れ、

水も200ccほど入れ、パックします。

モバイルバッテリの電源を入れれば、小型ポンプが稼働し

キンキンに冷やされた水がチューブの経路を循環します。

これを装着すると、おお~!!アイスマンに変身!

コリァ 冷えるわ~~~!脇から背中にかけて、とても冷えています。

結構軽いですよ。

いいですね、コレ。おすすめです。

メタルワークは火花が散る溶接/研磨作業なので この上に長袖つなぎを着るんですが

アイスマン・ベストのおかげで 暑さに参ることがありません。

でも もちろん 顔や頭から汗は出るので 顔に当てる扇風機の風は必須(笑)

実際に使ってみて、3時間は冷たさが持続します。

3時間たって 冷たくなくなったかな~??と思ってチェックしてみたら、

パックした保冷剤が溶け切っているという感じです。

保冷剤を取り出して、新しい凍った保冷剤に交換すれば また冷えます。

バッテリーも新品で 3日に一回USBで充電すれば9時間は持つ。

空冷ファンのついたベストや、ペルチェ素子、PCMのついたものなど、

ここ近年の冷却ベストの進化はものすごいものがあります。

毎年新しい方式の保冷ベストが出てきますね。

ただし、背中に薄い荷物を背負った感じになるので、

車の下にもぐって仰向けになっての修理作業はできないでしょう。

空冷ファンのついたベストは手軽ですが、

火花散るメタルワークには不向きでしょう。(火花で穴が開く)

こういった夏の立ち作業には うってつけだと思います。

カンカン照りのなかで野外作業をする労働者には 熱中症対策には必須アイテムですね。

もう1、2か月ほどは暑いという長期予報なので

今後のレストア作業に活躍してくれるでしょう。

工具棚 ― 2022年12月21日 13時42分01秒

タイミングライト、溶ける ― 2022年12月07日 11時45分37秒

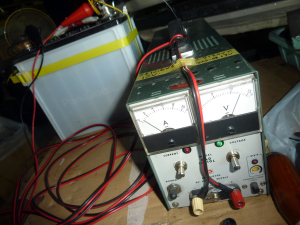

直流安定化電源を購入 ― 2022年08月05日 12時33分54秒

自動車の電装品を修理するとき 動作確認などで12Vを印加したいとき

バッテリーを持ち運んでいたが そのバッテリーも肝心な時に電圧が落ちていたりして

困ったことがあった。

そこでAC100vコンセントにつないでDC12Vが取り出せる直流安定化電源を買った

中古品で3000円。

これは12Vランプをテストしているところ

電圧や電流をツマミで可変できる。

電圧は16Vまで。

これでバッテリ充電もできる。

中にトランスが入っているので バッテリーに負けず劣らずの 重た~い機器である

特に弱ったバッテリーなどは、充電器につないでいきなり大きな電流をながすと

電極に良くないので、なるべく弱い電流で長時間で充電するとよいらしい。

普通の安い充電器んだと、5A電流をドン!と流すので

弱ったバッテリーには良くないと聞いた。

弱ったバッテリーには ちびちびと流してじっくり復活させてやる。

いずれにしても いろいろな電装品の整備には活躍してくれそうな道具ではある。

あち~ので 夏はガレージでしろくま!

デジカメ ― 2022年03月23日 20時59分11秒

作業用手袋 ― 2022年03月18日 19時56分12秒

今日は作業用グローブの話。

作業では何より手と目が大事という事で

必ず手袋をして作業をしている。

というか手袋をしないと部品を触る気がしなくなっている。

その昔は素手でやっていたこともあったろうか。

とうに記憶はないが、最初の手袋はやはり軍手だった。

最近ではめったに軍手もしない。

やはりお気に入りは手にフィットする3M製のコンフォートグリップだ。

にしやんは手が小さめなので Sサイズを使用。

指の先がぴったりフィットするので具合がいい。。

なんせ作業で手に傷をつけないし、あとで手洗いの手間少ないのがいい。

ガレージであさったらいろんなタイプの手袋が出てきた。

主に塗装用の薄手の使いすてニトリル。

オイルまみれになる仕事も使い捨てニトリル。

グリスまみれのときもニトリル。

ブレーキフルード触るときもニトリル。

薄手ニトリルは ブチルゴムやビニルテープなど 粘着性のあるものをさわるときには向かない。

こちらは汚れた部品を油で洗ったり 泥落としな度に使う汚れ仕事用の厚手。

使っているうちに 指先が傷んできたら取り換える。

いろいろ使ってみたが こいつはおすすめです。3M製品には信頼をおいている。

二輪車を購入 ― 2022年03月02日 07時34分47秒

二輪車とはいっても、畑で使うやつ。

ノンキー KN-50 という。

https://www.monotaro.com/p/5328/5165/?displayId=5

これに腰かけて、畑で苗の植え付けや間引き、除草などに使う。

しゃがむ必要がなく、簡単移動できるので作業で疲れにくい。

椅子の高さ調節ができ、何といってもいいのは、椅子が回転することだ。

野菜作りが趣味の父親の誕生日プレゼント用に購入。

開梱して廊下で座ってみたが、なかなか剛性があってしっかりした造りだった。

農協のカタログで見ていて欲しかったとのことで、大変喜んでくれた。

ノンキー KN-50 という。

https://www.monotaro.com/p/5328/5165/?displayId=5

これに腰かけて、畑で苗の植え付けや間引き、除草などに使う。

しゃがむ必要がなく、簡単移動できるので作業で疲れにくい。

椅子の高さ調節ができ、何といってもいいのは、椅子が回転することだ。

野菜作りが趣味の父親の誕生日プレゼント用に購入。

開梱して廊下で座ってみたが、なかなか剛性があってしっかりした造りだった。

農協のカタログで見ていて欲しかったとのことで、大変喜んでくれた。

工具入れに、角かご^^ ― 2022年02月25日 08時42分12秒

レストア作業をしていると、たくさんの工具を使いますが

その収納、というか持ち運び用に 角カゴ が役に立ちます。

例えば リアブレーキの整備、となるとそれに必要な工具一式を自分の周りに置いておきたいわけで。

右が変わったら次は左へと移動することになるし、日をまたいで整備するときは ちょっと工具をまとめておきたいわけで。

ラチェット一式、つかみもの(プライヤなど)、ドライバ類、メガネレンチ、オープンエンドスパナ、というふうに分類して分けています。

そんなわけで うちのガレージには 角カゴがたくさんなのです。

ちなみにこれは 2009年式BMW335iを修理したときに交換したATFオイルパンだが

(最近の車のATFパンは樹脂製なんだね・・・)

いまではソケットツールの収納トレイとなっている(笑)

廃油ストーブのメンテ、始動! ― 2020年11月28日 21時46分54秒

北風の吹き出した週末・・・

今冬のマルニのレストアに欠かせない廃油ストーブをメンテします。

昨年は動かしてなかったから・・・まずメンテしないと火が入りません。

奥の茶色いタンクが廃油、右の白いタンクが灯油。

どっちもjこの廃油ストーブにつながっています。

廃油はやや粘度が高いので、50㎝ほど上げて高低差をつけることで

ストーブに流れていきやすくしています。まずは燃焼筒の底を掃除します。

廃油を燃やした後の「硬い燃えカス」がこびりついているのです。

これはときどき掃除する必要があります。

この掃除の手間が、灯油を燃やす場合との大きな違いです。

暖をとる燃料がただな分だけ、手間がかかるということです。灯油ポンプ機構の掃除。中にフロートが見えます。キャブみたいです。

奥の灰色の丸いものは空気を送る小型ブロワファンです。あと、小さな電磁ポンプがあります。

地震時などで揺れを感知して(オモリが倒れるだけですが)自動で灯油をカットする自動消火装置もあります。

灯油ホースをいったん外し、タンクのバルブを開けて、灯油が出るまでじっと待ちます。

ホース内の空気を追い出すことが大事です。

この程度のメンテで、ちゃんと灯油が出るようになりました。

こちらは廃油の入り口です。

シンプルに、バルブ調節で燃焼筒に画面の右から左に向けて廃油が流れていきます。

昔小学校で使っていたというこの灯油ストーブを改造して、廃油も燃やせるようにハイブリッド型に改造しました。

廃油ストーブを作るやり方はいろいろありますが、その中でも最もお手軽簡単だと思います。油を出してみます。左が灯油、右が廃油。粘度のちがいが一目瞭然です。

中についてるカスは全部、廃油によるものです。

灯油を燃やしているだけではこんなカスはできません。

着火方法。

まずは灯油を最小目盛で流し、それに種火で着火させ、スタートさせます。(廃油には着火しない)

自動で点火させる着火ヒーターが断線して壊れてるので、点火するときは、火をつけたマッチか、新聞紙をねじったものに火をつけ、燃焼筒の底に落としています。

種火で火のついた灯油はブロワーの送風で徐々に大きくひろがっていきます。この初期段階では煙と、目に刺さるような痛みを伴うにおいがけっこうします。

燃焼が安定したら、廃油バルブを開けて廃油を入れていきます。

廃油がはいって燃焼しだすと、そのぶん、炎が大きくなります。

炎が安定したら、灯油はストップさせ、あとは廃油だけで燃やしていきます。

このころには、煙もにおいもほとんど気にならなくなります。

これぐらいの火力で、1時間あたりに廃エンジンオイルを1L消費って感じでしょうか。

寒い1月で、まぁなんとか、隙間だらけの広い納屋ガレージ内の全体はあたたまりませんが、

輻射熱をからだに感じるようになるので、暖はじゅうぶん取れます。

フリース着こんでつなぎを着て、毛糸の帽子をかぶってレストア作業していると、汗が出るほどです。

ブロアから送風しているので、真っ黒のエンジンオイル廃油が完全燃焼しています。

煙も出ないし、においもほとんどしません。

これで、火力5段階のうちの1、ってところです。

例えば、流入させる灯油のめもりを最大にして火力を最大にすると、ほんと、この穴から30cmは炎が出てしまうぐらいのでかい炎になります。^^; そのときは鉄の燃焼筒自体が熱で赤くなってしまうほど温度が上がります。そうなるとキケンですから いつもこのぐらいの火力で使っています。

また、ストーブの横にはバケツ一杯の砂と、消化器を用意しています。

いざというときは燃焼筒に砂をぶちこみ、消火させます。(したくない)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

廃油ですが、

ここ2~3年分ためたエンジンオイルがたんまりあるので、この冬は大丈夫かと。

ほかに、廃ATFなども粘度が低くて具合がいいですね~。今回ATのメンテを良くしたから、けっこうたまっています。

期限の切れた植物油は最高です!!

もちろん使い古しの天ぷら油も最高。(燃やした時、かおりがいいです^^ テンカスは茶こしでとっておきましょう)

エンジンオイルは、寒くなると流動性が悪くなりますので、バルブを目いっぱいあけてもなかなか

燃焼筒の中に入っていかないので、火力が思うように上がらないです。

こんなときは、タンクの中にサラサラの油を混ぜて粘度を低くして流れやすくしてやります。

廃油がすべて粘度の高いエンジンオイルの場合は、3割ほど灯油を混ぜてやり、ある程度サラサラにしてやります。

その場合、灯油はファンヒーターに使えるきれいな灯油でなくても、パーツを洗浄した後のまっくろに汚れた灯油を目の細かい茶こしで濾した廃灯油でOkです。汚くなったシンナーでもいいです。

廃油の消費量。

平日は仕事だから毎日レストア作業できないので、土日の週末だけ作業やって、12~3月の4か月。

ひと冬に、およそ200リットル程度燃やすって感じでしょうか。

いつもの調子ですと、廃油のほうが先になくなってしまい、3月ごろは灯油オンリーで動かしています。

・・・・・・・・・・・・・

消火するとき、廃油ストーブのバルブを閉じます。

廃油はすぐ燃え切らないので、しばらく炎は燃え続けています。

すぐ消えないんです。ここが廃油ストーブのウィークポイント。

(もし地震があったときはすぐ消えないのでこわいです。)

廃油で焚くストーブは、「鈍重」なんです。着火も消火も、すぐにはできません。

廃油が燃えてる火が本当に消えてくすぶりもなくなるまでは、だいたい10分はかかるんじゃないでしょうか。

そこで、いつも、もうレストア終了するっていう15分前にはバルブを閉じて消すようにしています。

作業終わってからいろいろ片づけたりしているうちに15分ぐらいはたってしまいますからね。

さらに、ブロワスイッチにオフタイマーをかませてあるので、そのまま30分ぐらいブロワーを吹かせ続けるようにして時間が来たらブロワーがオフになるようにしています。

ということで、とにかく、この冬も、火の用心。

安全に、使いたいです。

最近のコメント