BMW2002tii ステアリングシャフトとフロントアクスル取り外し ― 2024年04月25日 13時13分30秒

今回はフロントアクスルの切り離し。

まずはステアリングシャフトの分離から

矢印のゴムディスク部分の接続を外します

続いて室内側の シャフト固定ボルトを2本

固定ボルトの頭が特殊なんで ロッキングプライヤでつかんで回しました

これでステアリングシャフトは取り外せました。

今回は電動パワステ化の要望は無いので このまましまっておきます。

ストラットのアッパーマウント。

ショックアブソーバーのトップ・ロックナットを外します

サブフレームを油圧ジャッキで支えてから

固定ボルトを6本外します

これで ボディからサブフレーム分離!

ストラットもそのままついてきます

おや?

このショックは、ビルシュタインではないかな。

タイヤ付きで降ろしたBMW2002のフロントアクスル。

バックトゥザフューチャーの空飛ぶデロリアンみたいになった^^

タイヤ付きにしたのは 移動が楽だから^^

とりあえず 納屋ガレージの隅っこに置いておきます。

ボディワークが終わったら 分解清掃、ブッシュ類やボールジョイントの交換、

ステアリングボールジョイントの交換、防錆塗装を行います。

ブレーキキャリパーのOHもやらねば。

フロントアクスルだけでも けっこうやること沢山ある。

新品を使ってきちんとやっておかないと レストア後の気持ち良いしなやかな脚は望めない。

ショックアブソーバーはこのまま再使用になるでしょう。

フロント側は ようやく すっからかんに^^

フロア下をみる

サイドから見たところ。 ようやく レストアらしくなってきました^^

次回は リアアクスルの取り外しです

丸テール こまごまと調整、交換、仕上げ ― 2023年12月24日 07時45分53秒

納車も近いので こまごまと仕上げ。

まずは

ボンネットの閉まり具合調整。

ここの巻きスプリングが適切に取り付けられていないためか

このボンネット押さえバーの位置が悪い。

発し子は午後7時あたりを指しているが 8~9時あたりを指していて欲しい

いろいろ位置調整をしたが、しっくりこない。

ここのヒンジにも問題があるのだが

関節部分がフェンダにあたってしまう。

あたるので、アルミ板が貼ってあった

ワイヤーの張りも調整。

いろいろやったのだが 結局、ボンネットを閉めるときは、

ボンネットのここを下に押さえつけつつ

もう片方の手でレバー操作をしてください。これをしないとボンネットがうまく閉まらないときがります。

1ミリ鋼板でエキマニのヒートシールドを追加した

プラグコードを エキマニの熱から守ります

経年劣化してたブレーキフルードのリザーバータンク。

新品に交換した。

ステアリングもオーナーさんが用意したものに交換の依頼がありましたので

この見慣れないホーンにしてほしいとのことだが こいつが曲者だった・・・

元のものとは径が違う・・・つまりすんなり ステアリングにはまらない。

しかもナルディのリング径に 合わんのだわコレ・・・

コレにはコレ専用のステアリングをつけなさい、という事なんだな~。

しかも2端子とは・・・配線も追加・・・

まぁいろいろ苦労して 工夫して なんとかつけました

内装屋で作り直してもらったというシートをとりつけて

はい、ほぼ終わり。

8月上旬入庫で 約5か月かかりました。(実質4か月のレストア作業)

雪もとけてきて 道路も黒く戻ってきたようなので 最終テストランして納車です。

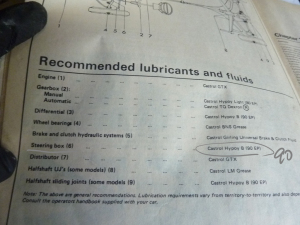

丸テール ステアリングギアボックスとエンジンのオイル交換 ― 2023年09月08日 13時12分43秒

オーナーさんの要望で ステアリング・ギアボックス・オイルを交換します。

赤いキャップをとります。

細いチューブを20cm差し入れて シャンプーの空き容器からとった

手動ポンプで 吸い出していく。

約250ml 抜けました。

本来、食用油みたいなはずの色が 黒蜜みたいになってます

チューブを逆にして こんどは新油を 注入します

カストロールの 80W-90

デフオイルもマニュアルミッションも、ギアボックスも

みんなこれで事足ります。

新油 注ぎ終わり

赤いキャップをして終了。

横のナットでの ステアリングの遊びはちょうどいいと思うので調整はしません。

次。

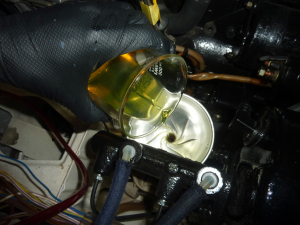

要望のあった エンジンオイル&フィルタの交換。

まずはエンジンオイル抜き。

結構汚れてるな・・・・

この中には、シリンダボーリングまでしたエンジンOH後の金属カスが

結構混ざっているはず・・・なんか そういう系の 色合いだ。

オイル交換履歴をオーナーさんにラインで聞いたら

エンジンOH後、300km走行で1回交換した。その後、500~1000kmは走っていると思う、との返答。

う~む、そんないい加減な管理じゃ、アカンと思うな~!

しっかりメモシールを貼るなり、人にオイル交換やってもらったとしても、ちゃんとオイル管理をしっかりしておいてほしいと思います。

特にいまはエンジンOH後の 大事な慣らし中であるlことを 忘れないでほしい。

今の管理を怠ると あとあと 影響してきますよ。

ドレンプラグのオーリング・コレクションから、ひとつチョイス。

今回は 銅ラウンド・タイプでいこう

銅は柔らかいので 締め付けるとつぶれて しっかりシールします。

オイル交換ごとに、必ず交換すること。

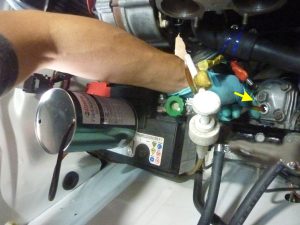

エンジンルーム上から オイルフィルタをゆるめて外します。

このMANNのW712/6フィルタは、対辺74mmフィルターレンチで外せます

一応覗いてみて チェック。ガスケットに当たる円周部分に

オイル漏れの原因となる「傷」などがないかをみる。ないね。OK

オイルの油圧って結構高くて、この締め付けにミスると、

それはもう、凄い勢いで エンジン始動直後から ピュ=====ッと!

ここのスキマからオイルが吹きだすんですよ。

一度メルセデスの整備で経験済みで そのときは

ガレージの天井までオイルが吹き飛んだよ。

もちろんエンジンルームはオイルまみれです(笑)

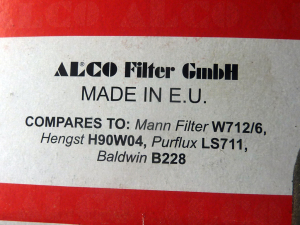

今回はワロスから届いた ALCOというメーカのものを使用。

しかしこのフィルタ、フィルタレンチが はまらない形状です。

いろんなメーカーのオイルフィルタと互換性

オイルフィルタに書かれている手引きどおりに

両手で最大に締め付け。

交換日と距離をはっきりと見えるようマーカーで記入。

エンジンオイルは自分でもマルニに良く使う 鉱物油系のこれで。

5w-40は守ります

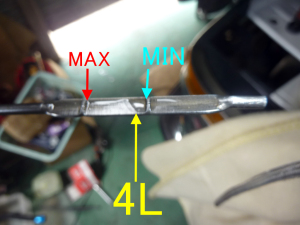

4L全部 入れます

注いだなり、1分も経たないうちのゲージ差し入れ計測。車体は水平。

暫くすると オイルも全部オイルパンに落ちて ゲージのMAXとMINの真ん中ほどに達するだろう。

エンジンをかけたら、空っぽのオイルフィルタに200ccほど回って、

もう少し下、MINあたりに落ち着くだろう。

範囲内であるし、どうせまた次の400km走行ですぐ交換するから、

これで良しとする。

はい ではオイル管理の予定表。

今回交換で 95600km、フィルタも交換済み。5W-40 4L入れた

次の交換は 400km走行後、96000km時、フィルタも交換。

そのつぎは、1000km走行後、97000km時。フィルタも交換。

そのつぎは、1500km走行後、98500km。フィルタなし。

そのつぎは、1500km走行後、100,000kmでフィルタも交換。

その後は オーナーさんのお好みで、3000~5000km走行後ごとでいい。

このころには ならしもほぼ終わりの頃だろう。

BMW2002A 4輪アライメント調整 ― 2023年07月05日 19時41分13秒

BMW2002の4輪アライメント調整を

地元の足回りプロショップ「中田自動車」さんでやってもらいました。

こちらは以前 635CSiの足回り調整もやってもらったことがあります。

中田自動車のブログ記事はこちら

(2023年7月5日の記事)

事前に BMW2002の足回りデータがj欲しいとのことで

メールで送っておきました。

・フロントトー

・フロントキャンバー

・キャスター

・キングピン傾斜角

・リヤトー

・リヤキャンバー

・フロントキャンバー

・キャスター

・キングピン傾斜角

・リヤトー

・リヤキャンバー

この2002Aは2月の車検の際に

車検前のテスター屋で簡易的にフロントのトー調整をして車検を通しただけでした。

車検ではサイドスリップは合格でした。

そして今に至るわけですが 特に直進性などに問題はなく

ハンドルがとられるとか、違和感があるとかはない。

今回のレストアでは、特にフロントのステアリングパーツ関連や

スプリング、ショック、マウントブッシュなどは ほとんど交換してあるので

一度きちんとアライメントを調整しておく必要がありました。

半日預けてアライメントテスターに載せて 試乗のうえ 調整してもらいます。

3時間後、作業が終わったとのことで 説明を受けました。

貰ったデータシート。

前輪は 最初、

左が00°14’のトーインで 右が00°07’のトーアウトだったそうで

走り出してすぐ左にハンドルを左側に切らなければまっすぐ進まないことが分かったそうです。(にしやんの感覚は いい加減だな~~)

これをテスターに載せて修正し、前輪はともに00°05’のトー・インにそろえ、

試乗で直進性の改善が見られたとのことでした。

ちなみにリアの調整はできない設定だそうです。635CSiの時もそうでした。

帰りの運転では 確かにこれまでよりも はっきりした直進性を感じました。

やって良かったです。

のればのるほど その良さがわかってくるでしょう。

ブレーキの制動力の不足を指摘されましたが

ブレーキはOHずみでマスターシリンダーも新品。ただ、ブレーキブースターは股間出来ていないんだよね~

マルニはブレーキブースターのアシストは弱く 新品も出ないのでこれで乗っております。

もちろん止まらないわけではないですが、今の日本の現代車と比較すれば

踏む力は必要だと思います。

踏む力は必要だと思います。

ブレーキパッドをがっつり効くものに交換するのが一番いいとのアドバイスでした

DIXCELで 検索してみたら ありますね

これで探してみよう。

フェラーリテスタロッサの リアパッドにも使えるみたいね。

こちらは ワロスで売ってるもの。

形状は一緒かな

BW2002A ステアリング、ホーン取付 ― 2023年02月03日 13時07分48秒

ステアリングです。

左のちいさいのがもともとついて居たもの。右の大きいのがにしやんが昔マルニにつかっていたナルディー

裏側

もともとついてたステアリングのボス。黄銅色のホーンコンタクトリングがボス側にある。

ナルディーのほうのボス 黄銅色の出っぱりが ホーンコンタクトの接触部。

もともとついてた こちらは35パイ

ナルディーは37パイ 握りはちょっと細めかな

ちなみにこれは 現在のにしやんのマルニにつけているBMW純正のステアリングです

パワステがないから 大径だったのかな。

この径の大きさは ベンツのW124並みだよ?

ステアリングの回転とともに、ウインカーキャンセラーの金属パーツも回る。

ウインカーレバーの白いでっぱりにあたってウインカーが自動でオフになるしくみ。これは実際みてみたらなるほど~という仕組みだ。

今回はステアリング側にキャンセラーのでっぱりがあるので不要。 外しておく

ステアリングコラムのカバー。 4つの部品で構成

上と 下と その下にあるニ―パッド。 そして丸いホーンコンタクトリング。

まず下側から、

キーの穴にはめる

ホーンコンタクリングをはめる

ホーンコンタクトリングに黄色/茶色の配線を接続。

この線のエンジンルーム側にたどり着く先は ホーンリレーだ。

ステアリングコラムカバー つけました。 下側から4本の長いねじで。

これはニーパッドですかね。

でも今はつけない。センターコンソールづくりの時にこのあたり ハンドルも取ってばらすつもりだから。

あと、鍵をひねるときに 拳がパッドに当たってしまうんだよな

ステアリングをシャフトにはめ、ホーンボタンを接続する。

シャフトに22ミリのロックナットをしめこんで、はじめてホーンが鳴る。(アース)

先のナルディ37パイをつけた。 細い握りのこれ 掌にぴたっと吸い付いて 好きなんよ。

当面これで 試運転するつもり

車検用にラッパのマーク描いて 貼ります。 受かったらこんなもん剥がす。

ついでにホーンのチェック。

外して 単体での試験。 OK。ちゃんとホワンと鳴る。1個しか ついてないのね。

ミツバのホーンにでも換装すれば 欧州車っぽい いい音出るんだが

ホーンの配線確認。一般的な4極リレーで2個のホーンを駆動することになっているがこの車は1個。

ホーンリレーの動作も何度もカチカチと動作させて確認。

そのうち日本製に交換するもよし

ちゃんとホーンボタンで鳴ることを確認。

あとはボンネットなんだけど プラサフ吹いたまでで まだ上塗りしてないんよな。

そーだ、とりあえず うちのマルニのボンネットを移植して付けよう。

BMW2002A ステアリングアーム類の再取付 ― 2023年01月30日 11時32分13秒

ATを降ろした際に じゃまだってことで リンクを外してわきによけてあったステアリングアーム類を再取付した。

ATを脱着するときに センターロッドは邪魔になるのだ

こちらはセンターロッドが取り付けられた画像。

ちょうどATベルハウジングの真下に来るんだな・・。

さてその時に外してあったクラウンナット(溝付きナット)類。そして新しく用意した、回り止めの割ピン

ここの部分に 戻して組付けます。

このクラウンナットは割ピンで回り止めをしなければならない。ステアリングアーム類の締め付けによく使われる。規定トルクで穴が貫通する位置にまでナットをしめつける。

そして穴径に合った割ピンを入れて回らないようする。

これで回り止め完了。にしやんはこの上にスーパーラストガード(防錆ワックス)を吹いておく。

こちらはドラッグリンクのクラウンナット。24ミリなので割りピンも太く。

この3か所を止めました。

さて今回 回り止めに「割ピン」が出ましたが こだわりを一つ。

割ピンはいろんなサイズで売られていますから 何種類か用意していますが、

みんなこういった感じで真っ直ぐなも状態で売られています。

それをこのように頭の部分を 曲げるなどして 加工して使っている。

なぜかというと、またこの割ピンを抜かなきゃいけないときに圧倒的にラクだから。

ニッパで頭でぐっとつかんで テコの原理でぐいっと抜ける。

買ってきた割ピンを万力で挟んで曲げるだけ。

こうするとニッパでつかみやすく 抜けやすい。

一方、抜けにくい割ピンの入れ方はこれ。頭がクラウンの溝に入り込んでしまっている。

もちろんこういう風に入れることもできますよ。でもこれは左端を左右に広げて曲げるときにぐりんと回ってしまいやすく、あとで割ピンがガタガタになってしまうことが良くある。(まぁピンが貫通していればナットは回らないんですが・・・)

この頭がもぐりこんだヤツは ほんと抜けにくい!何度も苦労した。

先細りの工具でほじくりだそうとするがこれはなかなか難儀する

例えばこれだ。こういう風にさびてたら最悪。

まげた端をドライバでまっすぐに戻しても まっ直ぐにならないし 最悪、画像のように広がったままでぽきんと折れてしまう。これは最悪。

ツツイて 叩いて 押して 引いて 削って またつついて やっとこさ ニッパで頭がつかめれば 引き抜ける・・・

こんなもん一つのために かなりの時間が かかってしまうのだ。

そういった経験から、後で引き抜きやすいよう こういう形状にしている。

最も、これは別な車だが、割ピンを使わないで 回り止めのついたナイロンナットなんかでしめてしまうこともある。

あともう一つ。

こういったタイロッドエンドなどの「テーパーのついた嵌合」を外すツールでよく使われているのがこのタイプ。

安いのでにしやんもこれを使っていたが・・・これは押しつけ方向が矢印のように直線じゃないのでクラウンナットやなねじ山を微妙に変形させてしまう確率が高い。相当な力で挟みますんで・・・

少しでも変形させると、戻して組み付けるときにナットがすんなり入っていかないようになってしまうのです・・・。

そこで、KTCから出ている専用工具を買った。

これなら直線で押し付けるので ナットなどを変に痛めることもないし、

工具自体ががっちり作ってあるのですぐに嵌合が外れる。値段は先のやつの4倍はしますが買う価値はある。

以上、ステアリングリンク関係のこだわりでした。

BMW2002A ステアリングギアボックスのギアオイル交換 ― 2022年08月23日 15時23分16秒

ステアリングギアボックスの中に入っているオイルを交換します。

ここはめったに交換しないと思うから、かなり汚れているだろうと予想。

赤いキャップを外し、上抜きします。

6ミリ以下のチューブでないと ギアの間をぬって 底にまで吸い口の先が達しません。

私は経年劣化でやや硬化したウオッシャー液のチューブを使いました。

底に達すると手ごたえでわかりますが20cmほどは入ります。

手指消毒用アルコール手押しポンプで 吸いあげてます。

出てきた・・・おお!

く、黒ずんでる!これは半世紀交換していないのではないか???

これぐらい抜けました。

粘度は90必要

デフにも入れた同じ カストロールのギアオイルを入れます。

新油は 綺麗ですね~

これぐらいでOK

キャップを締めて終わりです。^^

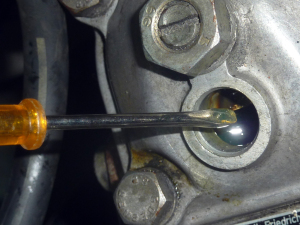

赤いキャップの横のナットを緩めて マイナスの溝が切ってある調整シャフトねじを 締めこむかゆるめるかで ハンドルの「遊びの調整」ができます。

中央付近でどうもハンドルの左右の遊びが大きいな~と思ったら、時計回しにシャフトねじ締めこんだら少しタイトになります。

今はこのままで 乗り出してから調整です。

BMW2002A 電動パワーステアリング(EPS)完成 ― 2022年08月20日 23時10分22秒

お盆休みの休暇を挟んで

やっとこさ完成の電動ステアリング。 Electric Power Steering

肝心のアシストモーターはバルクヘッド付近に。

スズキワゴンRの中古EPSユニットをヤフオクで買って流用。

防音材付けたら けっこうぎりぎりだった

キーシリンダー付近 取り付け部

取り外しの時、ここいらは盗難防止のためか ねじの頭がないボルトだったのだ・・・!

取り付けてから削ってある感じだな~。

・・・何とか取りましたが

電動パワステ化をざっと言えば、ハンドルとギアボックスをつなぐシャフトの間に、モーター駆動する電動パワステユニットを溶接しちまえばいいだけのことだ。

いろいろ採寸して どこでシャフトを切れば収まるかを考える。

考えても あとで取り付けたとき 微調整が必要になる・・・異径のシャフトを一直線に溶接する難しさ・・・溶接って冷えるときの熱ひずみがあるからね・・・

安全のため 絶対に折れないように・・・シッカリと溶け込ませて溶接する

溶接した後も、折れないよう 補強のため さらにもうひと手間かけた。

納屋ガレージには幸い 三相200V電源があるので溶接は茶飯事だが

中古の被覆アーク溶接機じゃなくて もっと楽できれいに溶接できる半自動溶接機の購入を考えている今日この頃である・・・

何度も車に乗り込んで ステアリングつけては外しの 調整の繰り返し・・・

取り付けるたびに 問題点が明らかになっていく・・・

何度この運転席の床に寝そべったろう・・・。

なんといっても最初のトライアルだから暗中模索。

パワステコンピュータ、疑似パルス回転信号発生装置、スピードパルス発生装置+DENSOスピードセンサー。すべてヤフオクで入手可能です。

配線も あとは常時12Vとアース、イグニッションオンで12Vが来る線につなぐのみ。

ステアリングギアボックスとの接合部のゴムディスクも新品に交換

ワロス品。

ブレーキのロッドなどとも干渉がないように

実際にブレーキペダルを踏んでステアリングを回して確認。

今回追加のユニバーサルジョイント部も 多少削って他のパーツとの干渉をクリア

スピードメーターケーブルもATにブッ刺して

液体ガスケット「ウルトラカッパー」でオイル漏れしないように。

中間にかませたスピードセンサー。変化する車速に応じ、適切なステアリングの重さになるはず。

メーター裏にケーブルが刺さるところ

2022年 夏の思い出は このEPSづくりに終始しました

合間にスイカを食べるのが楽しみだった^^

今のところいい具合に電動でアシストしてくれてます。

あとは走らせてどうなるかだな~~これは後日報告です。

いい具合だったら 自分のにも取り付けよ。^^

トータルの予算は材料費のみで6万円でした。

工賃は・・プライスレス。

追伸

ノウハウ多すぎて書き切れないので 作り方詳細を知りたい方は私信ください。

飲み代程度の有料でお教えします(笑)

------------------------------------------------------------------

2023..2月 追記:実際にこの電動パワステの運転してみての感想は、「とてもいい^^」です。明らかにステアリング操作は軽くなっています。片手で回せちゃいます。中立付近でもどこのポイントでも「モーターがアシストしている感覚の違和感」は全くなく、自然なフィーリングに満足しています。

スピードに合わせて重さが変化するデバイスも組み込んであるので、まだ高速道路走行はしていませんが、一般道の時速70㎞ぐらいまでは問題を感じておらず、むしろ、「運転が楽しく、ワインディングもひらりひらり」という感覚です。

同時にシートもE92のものに替えましたが、よく曲がるようになったマルニでしっかり体を左右にホールドしてくれるので運転が楽しいです。

2023.3月追記:時速100kmの高速道路の走行においてもGOODでした。スピードが上がるにつれ、ステアリングは軽くならないようになっていると感じます。

2024.4月追記:電動パワステ、問題なく稼働しています。すばらしいフィーリング。こに慣れちゃうと、ノンパワステのノーマルのマルニを運転すると、うっステアリング重い!と一瞬感じました^^

BMW2002A スピードセンサー取付 ― 2022年08月13日 19時43分36秒

マルニのスピードメーターはミッションとスピードメーターがケーブルでつながれており、

ミッションからの物理的回転運動をワイヤでメーターに伝えている。

そのワイヤケーブルに スピードセンサーを取り付け 車速信号を取り出したい。

電動パワステの重さ(モーターのアシスト量)を、車速によって変化させるために必要なセンサーなのだ。

電動パワステの重さ(モーターのアシスト量)を、車速によって変化させるために必要なセンサーなのだ。

駐車場などでのすえ切りでモーターのアシストでステアリングが軽くなるのはありがたいが、

高速で運転しているときにハンドリングが軽いと これはとても怖いものだ。

自動で 車速に応じたパワステの重さになるような仕組みを目指す。

ではスピードセンサーをワイヤケーブルに組み込む工作。

完成。

左側はスピードメーターへねじ込み接続。

右側はワイヤはいったん車体外に出て AT後端のここにブッ刺します。

ここは液体ガスケットでシールしなければならん・・・

場所的にはメーターの裏側がベスト。ちょうどこの下に電動パワステユニットが来るからね。

余談だが 知人のマルニには 最初からVDO製の スピードセンサーが組み込まれていた!

こりゃ珍しい!ナビの車速信号を取っているのかな???

最近のコメント