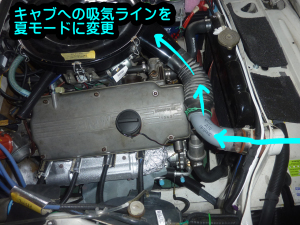

自分のマルニ 吸気夏モードに変更、ウオッシャーポンプ交換 ― 2025年05月12日 13時56分53秒

BMW2002A 継続車検合格 ― 2024年11月14日 13時27分23秒

ヘッドライトバルブをLED化した2002A

リフレクタはtiiのアルミテープを貼ったものに換えてみた

冷却水やらエンジンオイルやらをチェックし いざ出発。

冷却水の量は冷間で

ラジエターの狭いしぼり口から液面まで1インチになるように(約2.5cm)

テスター屋に行って測ると、

1週間前にハロゲン+オリジナルリフレクタで100hCd(ヘクトカンデラ)だったのが(150hCd=15000Cd 以上でないとダメ)

LED+アルミテープ貼りリフレクタで543hCdとなった!

まだ光軸調整前に付き、判定はばつになってますが、

このあと調整してもらいOkとなった。

ちなみに光軸の調整は、2つのダイヤルを手で回して行う。

自分でもできるが、テスターがないと車検合格になるかどうかはわからない。

排ガスもまたチェック。

マルニの年式では COはMAXで4.5%、HCはMAXで1200ppmという基準。

CO 2.39% 、 HC244ppmに調整し 余裕で合格範囲内~。

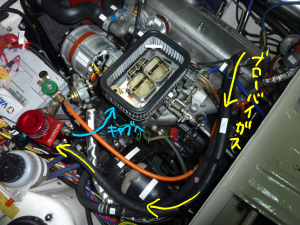

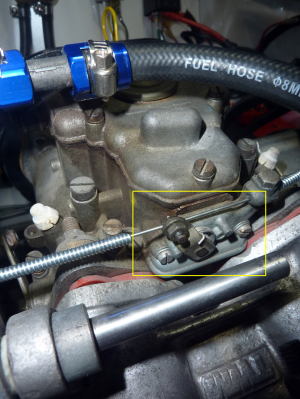

この2002Aのキャブレターは WEBERの32/36 DGEV

車検ではアイドリング時の排ガス検査なので

アイドルミクスチャースクリュを回して調整することになる。

アイドリングが不安定にならない範囲で薄くなる方向(時計回し)に回し。

画像ではほぼ目いっぱいに右回しになっている

画面中央のアイドリング調整ねじも調整し、排ガスのいいところをテスター屋で探る。

ちとアイドリングが下がりすぎてエンストしないか不安だが

車検ラインの間だけなんで。

このテスター屋のニキ達は いつも親身になっていろいろやってくれるなぁ。

毎回めんどくさいことをやってもらってるんでBOSSを差し入れた。^^

テスター屋を出て 陸運で書類を仕上げ(トナリのオジさんに色々聞かれました^^:)、

車検場で2ラウンドのラインにはいる前の最終チェック。

ラインに入ります。

先月からいろんな車を通して 今回でもう5回目だ。

15分後、一発合格!ヨーシ!

これでまた2年走れる。

50年選手ですが まだまだ現役で 遜色なく走れますよ~~

考えてみれば、マルニが良くできているからなんだね。

ガレージに帰ってから 車検合格の記念に 矢印のパーツを奢った。

オイルキャッチタンクだ。

アマゾンで2500円。

中はこうなっている。もちろん空っぽ。

付属の金タワシをブローバイガス(燃焼室を吹き抜けた高温ガス)が通過することで

ガスに含まれるオイルミストや水蒸気をタワシがキャッチし、

タンクの底に 水とオイルが混ざったモノを ため込んでいくのだ。

スティックつきなので ときどき抜いてみて ヘドロが溜まってないか確認をしてください。

そんなにすぐ溜まるものでもないが、

もしススティックの先に汚いものが付着していたら、下のタンクを外してヘドロを捨ててください。

エンジンのヘッドカバー部からから吸いだされたブローバイガスの流れ。

途中のキャッチタンクで よろしくないものをできるだけ取り除くわけだ。

このキャッチタンクがないと、ブローバイガスホースの途中に

水とオイルが混ざって乳化し、汚れたカスタードクリームみたいなヘドロになっていく。

これがキャブに吸い込まれて トラブルを起こすことになる。

自分のマルニ 復活に向けた整備1 ― 2024年05月30日 11時46分38秒

2016年9月に 車検を切らしてから 敷地内でおさまり

ずっと走らせていなかったわがマルニ。

この8年の間にやった他のマルニのレストアで

部品取り車みたいになっていました。

2021年の1月は ガレージから外に出され 大雪に埋もれたっけ

そんなわがマルニも

8年ぶりに公道復帰を目指して 時間を見つけては

整備開始しております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ミツバの電磁ポンプは以前レストアした2002Aに移植してしまったので

新しく電磁ポンプを買いました。

トランク内に取り付けます。

サイドボードにねじ止めします。

ボードの裏側 しっかりと固定するための裏の補強板

この位置に取り付けて 配線 配管。

イグニッションオンで電磁ポンプが動き出し ガソリンをエンジンルームに送ります。

キャブ用ですから燃圧は低い。インジェクション車用みたいに燃圧は高くない。

トランクの床ボードを 燃料ホースに合わせて少しカット。

続いてフロント側

2002Aから取り外したソレックスのキャブ。

2002AにはWEBERダウンドラフトを取り付けたので、不要になったものです。

これもOHしたものですが、割と程度がいいので、うちのマルニに取り付けることにしました。

キャブのスロットルアームの部分を交換。

自分のマルニのクーラー用アイドルアップ機構に合わせる必要があるため。

アクセルロッドの囲みの部分を 溶接でちょっと加工しました

本来はこのように 4ミリ直径の丸棒なんですが、これがだんだんすり減ってきて

ガタツキを起こし、アイドリングに悪さをするのです。

キャブのスロットルアームにはまりこむ接触部分を 棒状から板状に変更したわけです。

これでひどく摩耗していくことはまずなくなり、

ガタツキは起こりません

後期型マルニの純正2バレルキャブ(SOLEX DIDTA)の取付完了。

次は点火系統を現状のポイントを使ったセミトラから

フルトラ点火方式にアップグレードします。

2002tiiのレストアの合間に

自分のマルニの公道復帰をめざした整備記録を アップしていきます。

BMW2002A オートチョーク調整 ― 2024年05月18日 14時20分41秒

クーラーの修理を終え

納車前のBMW2002A(オートマチック)

さいごに したいこと。

オートチョークの調整とオートチョークリレーの設定。

ウェーバー・ダウンドラフト・キャブレターのエアクリカバーを開ける。

2枚の黄銅色のチョークバタフライがみえる。

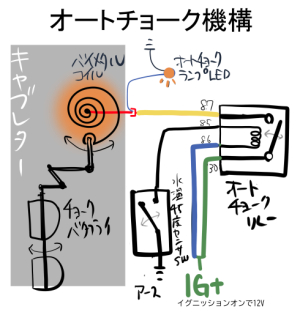

オートチョーク機構とは?

エンジンが冷えている冷間始動時に エンジンが一発でスムーズにかかるようにしてくれる装置。

キャブレターのここにあり、このなかに温度で動くゼンマイみたいなコイルが仕込まれている。

こいつの位置設定がチョークバタフライと連動しており、設定のキモだ。

ゼンマイみたいにぐるぐるになっているのが バイメタルコイルだ。

これが熱で動き、チョークバタフライを動かす。

さて今回は

水温が45℃以下の冷えているとき時だけ

バイメタルコイルに通電させて過熱させるように オートチョークリレーを組み込む。

通電させているとき(=オートチョークが効いているとき)には、ハンドルコラムの脇にあるチョークランプも点灯するようにする。

4極リレーを使いこのような回路を組む

水温45度センサーはリレーの85番ラインにいれて

水温45度以下(エンジンが冷間時のみ)でオートチョークが働く仕組み。

オートチョークが働いている間は、ランプが点灯してドライバーに知らせる。

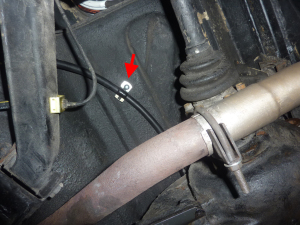

キャブレター直下のインマニの下部に、水温45度センサーがある。

ちょうどここが、冷却水が通っているところ。

水温45度以下ではON、45度を超えるとOFFとなる温感スイッチだ。

これはパーツ的に欠品なので 大事にしたい。でも他の車種のものが使えるかも。

ではエンジン始動してみよう。

エンジンが冷えているとき前提である。

車に乗り込みアクセルを1回踏んで離すと、チョークバタフライがパタンと閉じるはずだ。

このときバタフライが画像のように「全閉」になっていないと、冷えているエンジンは一発でかかりづらい。吸い込む余計な空気をカットし、混合気を濃くリッチにさせる。

イグニッションキーを刺し、1:ACC → 2:イグニッション・オンの位置にすると、

下の画像のようにハンドルコラム脇のオレンジのチョークランプ(LED)が点灯する。

同時に、トランクルームに設置した燃料ポンプが動き出して「コココココ・・・」と音が聞こえるだろう。

5秒ほどこの状態にしてポンプからキャブにガソリンを送り込ませ、あまり長いこと時間を置かないでスターターを始動。(このときアクセルペダルを踏まないこと!) 一発でエンジンがかかり、1600回転ほどになるだろう。

ただし1週間ほど乗らないでいて 久しぶりにエンジンをかけるときは ガソリンがキャブ内部に十分にないので、最初エンジンがかかりにくい傾向にあるから、いったんエンジンを切り、再度始動するといい。

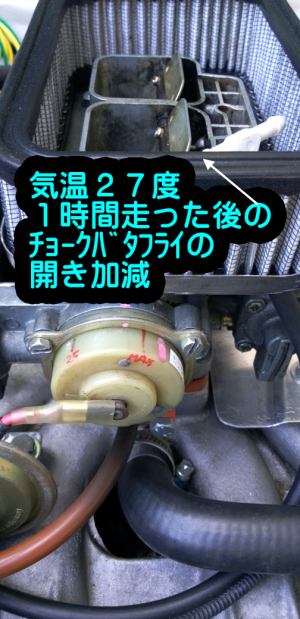

エンジン始動後は チョークバタフライをみるとこれぐらい開いている。

エンジンが動き出すとその負圧で5~6mm自動で開くようになっている。

このときのエンジン回転数はあまりうるさくならないように、1600~1800回転に設定した。

このファスト・アイドルの回転数は自由に設定できる(バイメタル部の裏にあるねじで調節する)。

通常は2000回転にしろとよく言われるが、ちと音がうるさいので、1800だ。

オートチョークが働き始めると バイメタルコイルに12Vが通電し、ぜんまい状コイルが加熱しだし、その熱でぜんまいが開き始める。

このとき、ここに振れると熱い。やけどするぐらいだ。熱に強い樹脂みたいだが劣化が心配。

しばしガレージ内で暖気。

もしチョークランプが消えたら、水温は45度に達したということ。

これでオートチョークの終わりとなるので アクセルをポンと踏んで

アイドル回転数を落とし(自動で1100回転ぐらいにおちる)、ギアを入れ、ゆっくりと走り出そう。

5月のこの時期は水温が45℃になるのも早いが、

気温の低い冬などは水温計がここまで達するのに ゆうに4~5分はかかりそうだ。

アクセルを一回でも踏めば、オートチョークは自動解除され、アイドリング回転数が落ちる。

チョークバタフライも アクセルを踏んだことに伴って さらに少し開くだろう。

このバタフライは最終的にはエンジンの熱で ほぼ垂直に近いところまで開くことになる。

さて出発。

いきなりアクセルを踏みまくってグワワ~~と走り出さないで

やんわりと、ギアなどを温めるつもりで最初はゆっくり目に走りたい。

エンジン始動後はピストンもそのリングもすべてのパーツが熱で膨張中なのだ。

水温が徐々に上がってくるから、それに伴って速度を上げていくように心がける。

今回、気温30度ということで 修理したクーラーの確認もする。

1時間走ったあとのチョークバタフライ。いい具合である。

コイルへの通電は水温45度になったら切れるので コイルはもう熱くなっていない。

かわりに、エンジンルームの熱が伝わり、その熱でコイルは開いたまま(連動するチョークバラフライも全開に近く開いたまま)になっている。

このバタフライの開き加減は、3つのマイナスねじをゆるめて円形樹脂のコイル部分を動かすことて調整することができる。

このバラフライの開き加減を 微調整して 今回の調整は終わりだ。

クーラーもガンガン冷えていてOK。

ガス漏れもしてないしリキッドタンクのサイトグラスには液化した冷媒が踊っているのが蛍光色で見える。

いまのところ白い粉も出てこない。

気温30度近くで 時速70㎞走行でクーラーの最大冷却能力を試してみたが、実際、寒かった。(笑)

ちなみに、最大に冷房を効かせたいときは、暑い空気を室内に入れないように

空調レバーは, 窓吹き出しも 足元吹き出しも 全部閉じにしてくださいね。

ともあれ 2002Aはこれで納車の運びです。

5月末までにお返しいたします。

丸テール 納車前メンテ、そして納車 ― 2023年12月27日 13時54分03秒

納車日の朝 エンジンオイル抜き

700㎞走行ででこれぐらいに汚れた

まだまだ使えるんだろうが、

慣らし期間中でもあるので 新しいエンジンオイルに交換。

カストロール エッジ 5W-40 4L入れた。今回のオイルフィルタ交換なし。

オイルフィルタは これ を使っています。

次回オイルは オドメーターが98000km時に フィルターとも 交換してください。

その次は10万キロ達成時。

ウオッシャー液も 横にバッグをずらして 紙コップでちまちま補充(水ですが)

ざっと オイル漏れ等無いかの目視点検

高速道路を500㎞走っての プラグの焼け具合

1,2,4は黒っぽい。ミクスチャーがやや濃いのか。3番は白いね。

プラグはこんな感じでしたが

昨日の走行では バックファイヤーもなく 加速も良く アイドリングも低速~高速走行も調子が良かったのです。

黒いからといって 1,2,4番のミクスチャーを薄くしようと調整すると、

今度は低速時にバックファイヤが出てパンパン来ると思う。

プラグの焼け具合は燃焼の具合を判断する一つの材料だが

乗ってみてどうか?の方が大事。

プラグの色を白や黒にするために 調整するんじゃないしね。

高速道路を500㎞走った後の 燃焼室の具合はこんな感じでした

3番だけが白っぽいのが気になったので

3番だけ ちょっとだけ(時計の角度にして10分ほどだけ)

濃いめ側にミクスチャスクリューを開いといた(反時計回し)

あとはオーナーさんにやり方を教えたので 調整してください。

こういったキャブ調整はエンジンが完全に暖まってからやった方がいい。

水温計はあっという間にあがるが、

少なくとも油温計で75度になるのを待って キャブ調整しよう。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その後 時間通りオーナーさんが登場。

一通り このマルニの癖(ボンネットのしめかた、ウオッシャー液の補充方法)などを説明したあと、

冬の冷間始動(コールドスタート)のやり仕方をみてもらい、暖気運転アイドリング。

一緒に試乗にでかけ、走行具合や各種操作を確認してもらう。

運転を変わり、試乗コースをぐるぐる。

オーナーさんも慣れてきたというので、ガレージに戻り マルニを引き渡しました。

これまでは 「いつ壊れるかと ひやひやしながら乗っていた」 とのことだが

もう大丈夫だと思います。

ただ、スターターの空まわりが10回に1回ほどの割合で起こるので

更新をそろそろ考えておいてください、と言っておきました。

これから始まるマルニのある生活。

安全運転で 楽しく乗ってほしいものです。

達者でな~~^^/~

丸テール WEBERキャブ調整 ― 2023年12月22日 14時55分27秒

昨日からの雪で このありさま。

北陸に大雪警報、発令中!

ガレージに入ってる車の向きを替えるため にしやん手持ちのスタッドレスホイールをはかせていったん外に出し。

デフの具合、問題なし!^^

今度は 前むきにして すぐさまガレージにひっこめた。^^;

今後、左ドアをガバっと空けてメンテの必要があるためだ。

早くやんで 溶けてくれないかな~~

今日は

スムーズな冷間時始動のために

キャブレターのチョークケーブルの再設置と調整をする

にしやんの性格だが コールドスタートでぐずったり、

コールドスタートで手間のかかる車ってのが、どぉ~もイヤなのだ。

どんな寒い朝でも一発でエンジンがかかって、そのままスムーズに1500~2000rpmぐらいでファストアイドルし続けてくれるようなマルニであってほしい。

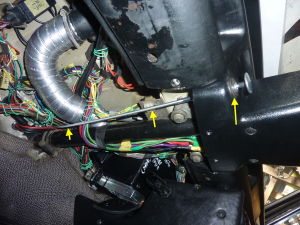

ステアリングコラムにケーブルを通しなおし。

このケーブルワイヤーの金属被覆内側に モリブデングリースをスリ込んだので長いワイヤーがスムースに引けるようになった。なにもしないと ケーブルを引くのにかなりの抵抗を感じてしまう。

前回の取付時は このあたりの取り付け具合がよろしくなかったのでグラグラだった。

今回しっかりと やり直し。

購入した汎用チョークノブを めいっぱい引いても

ほんの1cm程度の可動範囲とした

というのも

キャブのチョーク機構部分に 自作でストッパーを追加で取付したからだ。

ケーブルを引いたら、チョークレバーがストッパーにあたり、そこで止まる。

なぜなら ちょうどこの矢印のあたりが チョークの混合気として具合がいいことがわかったので

ストッパーを設け、めいっぱいチョークノブを引く→ちょうどいいところに来る、ようにした。

ドライバーは なにも考えずに ただめいっぱいノブを引けばいいだけです。

このストッパーなしにすると さらにチョークレバーは動くのだが

吸い出されるガソリンの量が多くなりすぎるのか、とたんにエンジンが止まりそうになってしまうのだ。(ほんとうはもう少し引いて エンジン回転数がもっと上がってほしいのだが。)

だから エンジンが止まらないように ストッパーを設けたわけだ

(ストッパーの位置は 数ミリの範囲で調整可能にしてある)。

チョークノブをめっぱいひいた時のアイドリングは200~300rpmほど上がる感じ。

ほんとうはチョーク時は2000rpmあたりまでファストアイドルを上げたいが、

なぜかこのキャブは そこまであがらない。

もうちょっとスロットルも同時に開けてやるようにしないといけないのか?

一番最初の2分ほど、冷間始動のチョーク時に ずっとアクセルをすこ~し踏み続けているのもたいへんなのである。 もう数日しかないが また対策を 考えよう。

100%満足ではないが

とりあえずチョークはできるようになったので 次へ行く

・・・・・・・・・・・・・・・

続いてWEBER DCOE 45 ツインキャブの同調を取る。

今回購入したキャブのSTE社製シンクロテスター。メイドイン・ジャーマニィ。

L字アタッチメントも含め、17000円なり。

シングルキャブには必要ないものだが、2つ以上のキャブがついて居る車には必須のツールだ。

このマルニにはL字型のアタッチメントが必要です。

エアクリを外し エンジンをかけ じゅうぶんに暖まったら

テスターを吸入口にしっかり押しつけて それぞれのシリンダーの吸い込み具合を測ります。

この時に振れる針の数字(kg/h)を読む。

4.5kg/h・・・か

1&2番気筒の一つのキャブとなっており、同軸のスロットルバタフライだから

基本的には1番と2番は同じ値であってほしい。

計ってみたら 1&2番のキャブは同じ値でOK

3番が4~4.5kg/h、4番が5㎏/hというような感じだ。(3番の時のテスターの押し付けが たりなかったか?)

こちら側のキャブは 一度分解して、スロットル開度の具合をチェックしたほうがいいような気がする。

試運転の際も、キャブの調整はその都度しているのだが、ときどき「カリッ!」とか音がして スロットルバタフライが 「かみこんでいるような音」が聞こえたことが何度かあるのだ。

運転席でも「カリッ!」が聞こえたときがあり、その音を機にアイドル回転数が変わる(上がる)のだ。

このエンジン、アイドリングで結構エンジンが揺れるので困っているのだが、こういったスロットルバタフライ開度の差が エンジンの振れを生んでいるのかもしれない。

本来アイドリングでこんなにエンジンは振れないはずなのだ。(エンジンマウントに問題があるわけではない)

今回にしやんのところでは時間切れだが、一度WEBERを良く知っている工場でキャブのOHをしてもらった方がいいだろう。

※上記は、あくまで、アイドリング時の話です。アクセル踏んで 走ってるときは 問題なく感じます。

さてアイドル調整を進める。

キャブ調整で触る箇所 マイナスドライバーと六角レンチ必要。

こういった小道具は エンジンルームにネオジム磁石で貼りつけるなどして 備え付けておく。

六角の固定ねじを緩めて スロットルアームが自由に動くようにしてから

スロットルスクリューを調節しながら

シンクロテスターをあてて左右キャブで同じ吸い込みの値にする。

アーム固定ねじをしめたら あとはミクスチャースクリューをまわして

一番回転数があがるところを探す、と巷で言われているのでそのとおりに。

アイドリング時のガソリン(混合気)を供給するためのねじだ。

ミクスチャースクリューは完全に締めこんだところから(時計回しで締め込みになる)

2~2.5回転戻し(反時計回り)の範囲にすると言われているが、

実際は、現場合わせであり 調子のいいところをオーナー自身が探るしかない。

現在は、時計回しにして完全に締めこんだところから2.5回転戻し(反時計回りに回す)にしている。(4本とも) これで走行しても具合がいいようだ。

今は真冬で気温は0度に近いが 気温が上がってくればまた調整が必要かもしれない。

ま~あこのあたりは、キャブ車の愉しみでもあるので。^^

アイドル回転数800rpmあたりで 4.5~5.0kg/hに同調を取った

アイドリング時の動画はこちら

リアマフラーのエキゾースト音の動画はこちら

きょうのところは アイドル回転数800~1000回転に調整した。

あとは実際に走って負荷をかけ、いい具合のところを探る必要があります。

ときどき停車して ミクスチャースクリューなどを調整する必要あり。

また、電動クーラーをONしたときにアイドル回転がどのように変化するかも加味して

最終的に この車に合ったアイドル回転数を決めたい。

(気持ち高めの エンスト心配のない 1000回転あたりかな~と思っているが。)

でも 道路がこれじゃあなぁ・・・

スタッドレスを履かせたので、これでもスタックしないで走ることは走りますが・・・・

ホンマ、日本海側って ハンディあるよなぁ・・・

早くこんなところから ホームに帰りたいと マルニも申しております^^

丸テール チョークケーブル設置 ― 2023年12月06日 21時10分42秒

冷間時のエンジン始動のために チョークケーブルを設置した

エンジンルームに入ったワイヤケーブルは、ぐるっとまわってキャブへ

この部分が チョーク機構。ワイヤがレバーを引けばアイドリング時の燃料が増量される。

キャブへの燃料を増量させることで、冷間時の初期暖気運転をする

暖気運転の時に これぐらい引けば

これぐらいにチョークレバーが動き、混合気を濃くしてくれる

レバーを引きすぎても濃くなりすぎてエンストするし

いいバランスのところをさぐってください

アクセルを踏んでいなくても 1500~2000回転で暖気運転してくれる

これでしばらく暖気

2,3分もすれば水温計がブルーゾーンに入ってくるので

これぐらいまではチョークを引いている。

あとはチョークレバーを押し込んで

出発進行。となる。

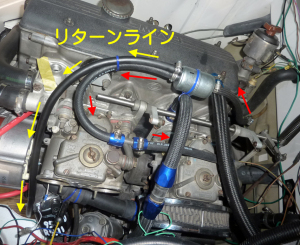

丸テール 燃料リターンラインづくり ― 2023年11月02日 13時20分19秒

燃料リターンラインが殺してあった、というのは 先日ブログに書いたところ。

その後、ブログ記事を見たオーナーさんから

燃料リタ―ンライン作成の注文が入りました。

材料もそろったので 作業に取り掛かります。

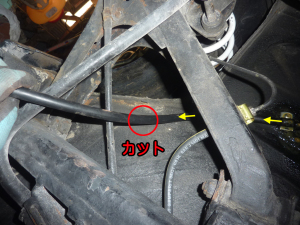

まずはボディ側に燃料ホースを通す穴あけをします。

画面中央、白い点が打ってあるところ。

ドリルで穴あけをし、リューターで拡大。

空洞になっている構造の向こう側の鉄板には

もう最初から穴がありました。

防錆のためプラサフ吹き、乾燥後 黒で塗装。

これで外径16ミリのトヨロンホースが通ります。^^

リターン側ホースをタンクから出ているパイプにつなぎ、

この穴から車外にホースを出します。

トヨロンホースの役目は、燃料ホースに傷がつかないようにするための保護材。

6ミリ銅管でこのようなジョイントを作ります。

銅線のハンダ付で 両端に抜け防止を作りました。

タンクから来たホースに6ミリの燃料ホースをジョイント。

ちょうどここはトランク奥側の下。

「サドル」という管を固定する金具でホースを固定します。

今後の防錆のためにすかさずスーパーラストガード吹き。

ワックスなんで防錆性能はいいんですが、これが乾いたら、

オイル漏れしてるようにみえちゃうのが たまにきず。

ここにもサドル打ち。

ホースはデフの上を通って 左側に行きます。

左リアタイヤの側にホースを出します。

赤丸のところでカットの予定。

次に用意するのが 外径6ミリ、厚み1ミリのなまし銅管。

まず 片方に抜け止めの加工

管に1ミリの銅単線を一巻きしハンダで溶かしつけたあと、

やすりでポコチンのように整形加工。

接続するゴムホースがスッポ抜けないようにするための一工夫。

手間かかってるね!!

さてなまし銅管は3メートルほどカット。

左リアタイヤ付近から、エンジンルームのバッテリトレイの下あたりまで3m。

この銅管で、車体下を通るリターンラインを作ります。

「なまし」銅管ですので、手で簡単に曲げ加工できます。

1ミリ厚の銅管は腐食に強いため、今後何十年も、持つでしょう。

一方 ゴムホースはすぐ劣化してひびわれてくるので、短いサイクルでの交換が必要です。

リターンラインを設けるにあたり、リアからフロントまで長~いゴムホースでリターンラインを作るのは、現実的ではありません。ゴムという素材の柔軟性も必要ありませんし。

水に濡れたりして過酷な環境にさらされる車体下には、銅管を使った方が、耐久性があるのです。そして両端には柔軟性のあるゴムホースを使う。

左リアアクスルのところに端っこをもってきます。

ここの部分で、先ほどの内径6ミリゴムホースにホースバンドで接続します。

銅管を手曲げしながら フロントへもっていく。

このルートは、後期型マルニでも同様です。(純正は鉄管ですが)

要所をサドルで固定していきます。

車内側に数ミリほどねじの先が出ますが、シートの真下なんで踏んだりしないし

問題ないでしょう。(配線だけは傷つけないように配慮)

にしても、車体下の防錆塗装、けっこう パリパリにはがれてくるね・・・

ここは新たに、防錆&耐チッピングのボディシュッツを吹いたほうがいいんじゃないかな?

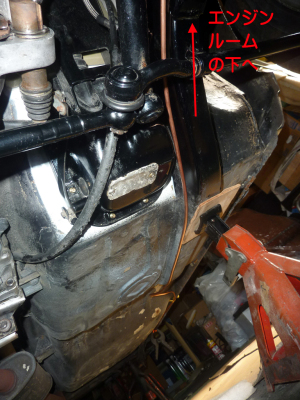

ペダルボックスのわきを通って、エンジンルームのバッテリトレイの下あたりへ。

ちょうどバッテリトレイの下あたりで銅管をカットし、端を抜け止め加工します。

使う燃料ホースは やっぱり大野ゴムで!

新品のゴムは やわらか~い^^

このあたりで、ホースバンドで接続します。

あとはエンジンルームでの作業です

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

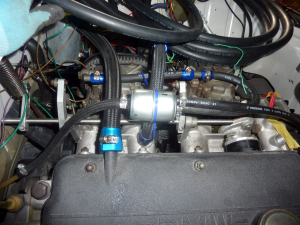

さてエンジンルームの燃料ライン。

現状はこうなっている。燃料ポンプでどんどんガソリンを送っても、行き止まりになっております。

2つのキャブに燃料が消費されるとはいえ、たとえばアイドリングが続くときなどでは消費量も少なく、それでいて ホースの先が行き止まりでは、エンジンルームの熱で、どんどんホース内やフロート室内のガソリンが熱くなっていきます。

そして真夏などの酷暑下では、最悪 ホースの中でガソリンが沸騰して泡が発生、エンストにつながるぺーパーロックを起こします。

にしやんの実測値では、だいたい摂氏60度近くになってくると、ガソリンが沸騰しだして

キャブのフロート室内でぐらぐらと煮立っています。

キャブのフロート室内でぐらぐらと煮立っています。

こうなるともう最悪だね。キャブ車の宿命、真夏の悪夢です。

エンストしちゃって、ボンネット開けて道路わきで頭カキカキ悲しい炎天下立ちんぼう~

他車ドライバーから嘲笑の的。恥ずかしいよね、あれ。

そこで今回、リターンラインを作るとともに、ぺーパーロック対策も行う。

まずは既存の燃料ホースを外しちゃいます。

でもなんか 太いんだよ、このホース・・・

ジョイントはただの銅管か・・・。フッ・・・ポコチン化してないね。

そして、青いアールズ風のジョイントも、単なるお飾りの、

ホースバンドを使った なんちゃってアールズ風。(笑) 本物はねじ接続だかんね。

俺はぜったいに こんなこざかしいことはしないね。

しかもだ!

このホース、内径9ミリが使ってあった!

このホース、内径9ミリが使ってあった!

キャブの口金は8ミリなのに!!

タンクからくる樹脂ホースも外径8ミリなんだよ?

そこになんで 内径9ミリホース使う??? 燃料漏れするでしょ!

え?ホースバンドで締めればいいって?それが実際は、うまくいかんのよ。(経験済み)

にしやんはきっちりホース径、合わせます。

少なくとも、かぶせるゴムホース側は計の小さい内径7ミリでもなんとか行けますが、だぶだぶの9ミリホースは絶対に使わん!

別に自慢することでもない・・・こんなん、整備するうえで 基本中の基本じゃん。

さて今回登場するのがこれ。

WIXフィルター!(ドラえもん風に)

リターンラインを作るために作られたような ちょっと変わった燃料フィルターだ。

これはイーベイでアメリカから以前買ってあったもの。1個2000円ほどかな。

これがスグレモンなのよ。

このように接続します。

キャブより 高い位置にあるのがミソ。

つまり こうなっている現状行き止まりのラインに。。。

キャブ配管をいじらずに

簡単には燃料ラインを分岐してリターンラインを設けることができます。

下に向かう黄色いリターンラインは、

なまし銅管で作ったリターン配管にホースバンドで接続すれば

この車のリターンラインは完成だ。^^

それよりも、このWIXフィルターの何がいいかって、

このように酷暑で発生しちゃった場合、泡を上側に集めてくれて、

リターンライン側から燃料タンクにどんどん押し戻すことできることだ。

電磁ポンプとの組み合わせで、その効果はMAXになります。^^

これ一つで、酷暑下でのぺーパーロック(エンスト)が解消できた!というユーザーは多い。

YouTubeで 「Vapor Lock」で検索すれば、ひげもじゃのアメリカ人のキャブ車のおっさんたちが こぞってこれを称賛している動画が沢山出てきますので 見てください。

丸テール キャブ取付その他 ― 2023年09月13日 15時23分21秒

丸テールのウエーバーキャブ45DCOE用のインシュレータが届いたので

キャブを取り付けます

その前にいくつかやっておくことが。

キャブの下になってしまうスターターのメンテ。

30番端子に太い配線をバッ直で接続し、コネクタを赤色カバーで被覆。

14スケアのコードは バッテリーの+に接続。

つぎ

緑色の矢印の 冷却水ホースのとりまわし。

ヒーターコアからウォーターポンプに行く経路ですが

スターターの上でかつキャブの下を通っていたため熱がこもりそう。

さらにこのホースが邪魔でキャブを取り付けにくいし、

ホースのつぎ足し接続部分がスターターの上を通っているので万が一水漏れしたときが怖い。

このホース経路を若干変更する。

スターターの上ではなく、横を通ってもらおう。

そのために、ホースを少し延長する。

ヒーターコア出口にホースを接続

バルクヘッドから出たホースはいったん下に向かい、

スターターの横を通って、ウォーターポンプへ向かう。

ブレーキパイプとこすれないように、パイプ側に保護のゴム管を巻いた。

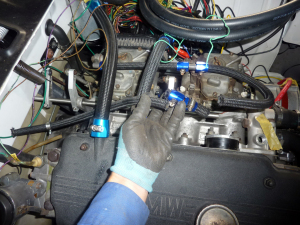

では キャブ装着にとりかかる。

まずはキャブの掃除。ガソリンのにじみあり

インシュレータを装着

ちなみにこれが 以前破けてたインシュレータですわ。

推測だが、キャブの調整をしているうちにバックファイアなどが起こって こうなったっぽい。

インシュレータの樹脂部分、熱で黒く焦げてるもん。

Weber 45DCOEキャブを装着

インシュレータにずれがないか 確認 OK

キャブのアクセルロッドをつなぐ

アクセルペダルのロッドとのリンクに若干のガタツキあり

ワッシャの厚み変更で ガタツキをおさえる

新品の戻りスプリングの装着

このスプリングはもともとついて居たものは軽すぎたので

純正のオリジナルスプリングをスプリング屋さん(大阪市の冨士発条製作所)に送って

今後のためにも 何個か複製してもらった。3個で1万円。

手で引っ張った感覚だが、オリジナルと比較して 複製品はほんの少し弱い9割ぐらいの張力であった。

複製なのに張力が違うのは、材質の違いだと思うが、

ほぼ同じ張力に近づける場合は、現在の線径1.6mmからもう少し太くした方がいいだろう。1.8mmぐらい?

3個作ったうちの1個を装着。

これでかなりアクセルペダルに 本来の「踏みごたえ」が出るだろう。

以前は アクセルペダルがとても軽すぎて、たいへん乗りにくかった!

いつもの農道サーキット試乗コース(笑)

燃料ライン、エアフィルターベースの取り付け

K&Nエアフィルターに若干のつぶれ・・・なんで?

ははあ、そういうことか・・・

ブレーキブースターが フィルタに当たってるんだ

なるほどね・・・ それでカバーもこの部分、けずれてるわけね

しゃあない。

あたってるけど これで装着するしかないよな~~

あるいはもう少し エアフィルタの下側をつぶすか。

つい先日 ヤフオクで 350万円近くで落札された(すげ~)

同じくDCOEツインキャブのブラック・マルニはどうしてたんだろ・・?

よく見ると、スポンジ式のエアフィルタ、装着してますね。

なるほど。これならあたってもガチガチ言わないわけだ。

将来これにした方が いいかもね~

丸テール キャブのインシュレータ破けてます ― 2023年09月01日 17時13分19秒

丸テールの方も修理します

3番シリンダのインテーク、キャブのインシュレータからエア吸いがあります

アイドリングで シュコ、シュコ 吸ってる音がします

邪魔なホース類なども外し

燃料ラインとスロットルリンクを切り離し、キャブの1つを取り外します

WEBERキャブ メイドイン スペイン

DCOE45 152

45ミリ口径で 燃焼室にドカーン大量のと混合気をぶち込み、

ものすごい加速を味わえるマルニとなっております。

え?燃費?そんなの、この気持ちよさと 引き換えです。

キャブを外して現れたOリング型のインシュレータ

インマニも口径45で DCOEと合います

3番シリンダのほうが Oリングが切れて 破損しています。

ここから 余計なエアを吸っていた。

なんでこうなったんだろ??

インマニから インテークバルブが見えました。

オーバーホールしたというだけあって、ポートにカーボンなど

ついておりません

インシュレータが届くまで ほかのことをしましょう。

最近のコメント