クーラーのアイドルアップ装置取付 ― 2012年08月03日 20時08分46秒

で、いきなり完成画像から。

BMW2002のエンジンルームですが、クイズ。

いったいどこが今回取り付けたアイドルアップ装置でしょうか。

答え。下の画像の赤い部分です。

~にしやんの夏休みの旧車自由研究 その1~

「他車からの流用パーツでクーラーのアイドルアップ装置を取付け」

クーラーをつけるとコンプレッサーが回り、エンジンに負荷がかかります。このとき、わがマルニでは回転数で300rpmほど落ち込むために、アイドリングが低くなってしまい、ギクシャクしてとても運転しにくくなってしまっていました。ときには止まっちゃうことも・・・。

また、クーラーは、コンプの電磁クラッチ、コンデンサーの冷却ファン、室内ユニットのブロワーも稼動させるので、電気を大食いします。夜間の走行はほとんどしないのですが、走行中なら問題ないですが、信号待ち中とか、ヘッドライトやワイパーなどを使っていたらもっと電気的に苦しくなってしまうでしょう。(マルニのオルタネータは45Aと発電量が少ない)

そんなわけで、クーラー稼動中はアイドリングの回転数を上げて、オルタの発電量を増やしたいところなのです。

この諸問題を解決するのがアイドルアップ装置。クーラーが稼働している時に自動的にアイドリング回転数を上げてくれる夢の装置です。(笑)

うちのには最初無かったので、手っ取り早く、夏場はキャブのスロットルストップスクリューを1回転ほど時計方向に回してアイドリングを1300rpmほどに上げて、アイドリングが落ち込まないようにしのいでいました。しかし、コンプがオフになったらアイドリングが高めの1300回転ということで、燃費に良くない。ただでさえ暑い季節なので、エンジン冷却にもよくない!

今回、クーラーの冷媒を入れ直したのをいい機会として、アイドルアップ装置の導入となりました。

もちろん、いつもの他車中古パーツの流用で自作です。(^_^;)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アイドルアップの仕組みとしては、クーラーのオンと連動して、キャブのスロットルを少し押す装置を取り付ければいいのです。そこで必要になるのが、ダイアフラムアクチュエーターとバキュームソレノイドの二つのパーツです。

(プッシュ式の電磁ソレノイド単体で直接、キャブのスロットルを押す方法もありますが、これ以上電気を使いたくなかったのでこの方法は採用しませんでした)

【ダイアフラムアクチュエーター(FICD)】

このパーツは、エンジンの負圧がかかると、ダイアフラムの仕組みによりロッドが出るか、または、引っ込むかする部品です。マルニのソレックスDIDキャブレターでは位置的に、ロッドが「出るタイプ」が必要でした。

そこでヤフオクに出ているキャブの画像をいろいろと観察した結果、日産パルサー(型式:E-FN14)のものが使えそうだと判断。ほかに、PAOやBe-1、マーチなどでも同じものが使用されているようです。(他メーカーのアクチュエーターは引くタイプのものばかりで使えそうにありませんでした)

このダイアフラムアクチュエーターはFICD(Fast Idle Control Device)とも呼ばれているようです。運転中の急なスロットルオフで不完全燃焼ガスを発生させないように、ロッドの突き出しによって1500回転あたりからゆっくりとスロットルを閉じるようにしてくれる、“ダッシュポット機能”を併せ持つ装置です。回転落ちがゆっくりなために、街中などでのクラッチ変速操作がスムーズになります。

さてこのFICD、負圧バキュームがかかっていない普通の状態ではロッドを手で軽く押すとゆっくりと5ミリ分沈んでいきました。オリフィスからエアが抜けているような感じです。(前述のダッシュポット機能が働いている)

次に、内径2ミリのバキュームホースをつないで口で吸って負圧を与えてみると、今度はロッドが5ミリ分出てきました。これで動作は正常。

ロッドの反対側には調整ねじらしきものがありますが、ロッド動作の長さを調整するものかと思っていたら、(未確認ですが)これはどうも、ダッシュポット動作の速度を調整するもののようです。とりあえず中くらいにしておきました。

【三方向切替弁 ソレノイドバルブ】

エンジンの負圧バキューム経路を切り替えるための電磁弁です。これによって前述のアクチュエータを制御します。こちらもヤフオクで入手。

ただし、2本の管のみついているこのような↓バージソレノイドバルブではダメです。

(↑このタイプは2本の管しかないので使えません。サーモスイッチがオフになった時にアクチュエーター内部に残った負圧を逃がしてくれず、アイドルアップしたまんまになっちゃいます。実験済み。(^_^;) )

そこで、バキューム経路を切り替えることのできる3管ソレノイドを探します。

4WD車には、車内手元スイッチで2WDと4WDを切り替えるスイッチがありますが、その機構に使われているソレノイドらしいです。今回使ったのは、ダイハツのミラジーノ4WDの中古パーツ、1500円。

12VがかかっていないOFFのときは、青の経路にエアが通ります。

12VがかかったONのときは、赤の経路にエアが通ります。

配線ですが、極性はありません。カプラがないので、カナノコで樹脂部をカットし、リード線をハンダ付けします。片側はアース(マイナス側)につなぎ、一方の配線はクーラーのサーモスイッチにつなぎます。

つまり、クーラーオンでコンプの電磁クラッチが入ったらアクチュエーターにバキューム負圧がかかればいいのです。その結果、アクチュエータがスロットルを5ミリ分押してくれるので、アイドリング回転数が上がる、という仕組みです。

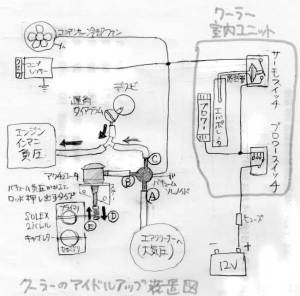

以下に今回のアイドルアップ装置の図を示します。

------解説-------------

クーラーをつけ(ブロワースイッチをON)、サーモスイッチがONになると(コンプのクラッチが入り)、バキュームソレノイドはC-Bの経路となり、エンジン負圧がアクチュエータにかかる。これにより、Dではロッドによって5ミリ分プライマリ側のスロットルが押され、結果、実質600~700回転ほど回転数アップとなる(アップする量はD部分の調整ネジで変えられます)。

エバポが十分に冷えたらサーモスイッチが自動的にOFFになるので(コンプのクラッチも切れ)、バキュームソレノイドはA-Bの経路に切り替わり、エンジン負圧はカットされ、アクチュエータ内部の負圧はAの大気圧で逃げ、Eではロッドが5ミリ分ちぢみ、プライマリのスロットルが戻され、結果、アイドルが下がる。

----------------------------------------------------------------

旧車のためのクーラーアイドルアップ装置に流用できるパーツが入手できたら、あとは、取付けのこまごまとした作業です

・ダイアフラムアクチュエーター(FICD)をインマニに取り付けるL型ステーの製作。変なかたちですが、切った貼ったの苦労のあとです。

3ミリ鋼鈑を溶接で切った貼ったして制作。高さや角度、微妙な位置合わせが難しい。

取り付けは、インマニにそれ用のボルト穴があいていましたよ。

・ソレックスキャブのスロットルを押す部分の加工。

マルニのキャブのアームの材質がとても硬い素材で、手持ち鉄工ドリルでは穴あけができなかった。これはまいった・・・・

仕方ないので、調整ねじの付いたアーム先端部をヤフオクでゲットしたパルサーのキャブから切り取って溶接・移植。結局これで正解。

アイドルアップさせる回転数をここで微妙に調整できます。ただし調整範囲は3ミリ分。

調整ボルトの先端部に、アクチュエータのロッドが当たって少し擦れている跡があるのがわかります。

・バキュームソレノイドの取付と配線

適当な場所にステーを介して取り付け。配線カプラー部分を加工して配線を取り出し。アースをとり、もう一方はサーモスイッチの+側(電磁クラッチ稼動)につなぐ。

・バキュームホース(内径2ミリ)の取り回し

インマニからデスビの遅角ダイアフラムへと繋がるバキュームホースにT型分岐をかませてバキュームを取る。

これらを取付け後、パーツの動作確認。

まずは、コンプの電磁クラッチをキャンセルしての動作確認。

クーラーオフ時のアイドル回転数を800回転に設定しました。

クーラーのサーモスイッチがオン→バキュームソレノイドが開く→アクチュエーター(FICD)のロッドが5ミリ出る→キャブのスロットルを5ミリ分押す→エンジン回転数がアイドリング1500回転になった。

おお!ちゃんとアイドルアップしている!

続いて本番。コンプの電磁クラッチを連動させて動作確認。

結果、クーラーオンでタコメーターはアイドリング1200回転を指しました。

成功!

5ミリ押されて700回転アイドルアップして、300回転をコンプに持っていかれて、差し引き400回転のアップということですね。

しばらく乗り回して問題ないことを確認。

いいですね~~。

こうして、トータル3週間かかったアイドルアップ作戦は無事終わりました。

~かかった費用~

日産パルサーの中古キャブ(アクチュエーターをもぎ取り)ヤフオク 送料込6,700円

ミラジーノ4WD用三方向切替ソレノイド ヤフオク 送料込2500円

内径2ミリのバキュームホース1m ネットのゴム屋 送料込1,200円

(う~んもうちょっと安くできると思っていたが・・・)

ホイールベアリング増し締め ― 2012年08月21日 21時10分18秒

これはホイールベアリングのガタに違いない!

ということでハブキャップを開けてみた。

フロントは2つのボールベアリングが入っています。

切り込み二つ分、ナットを締め込んでおきました。

これでガタはなくなりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さて、下の画像、こちらはリアホイールです。

手で触ってみると、割ピンを外す前からナットが緩んでいるのがわかります。

こちらは切り込み一つ分の締め込み。あまり強く締めると、ローラーベアリングのアタリが強くなりすぎて

ホイールの回転が渋くなってしまいますよ。

しかしま~~

知らぬうちに大事なところが緩んでいるものですね~~

車検前の点検でした。

Vitzのユーザー車検 ― 2012年08月24日 07時52分31秒

おもに嫁さんの買い物用。

H13年に新車で買ってもうすぐ10万キロ。

まだ嫁は気に入っているようです。

というわけでユーザー車検に行ってきました。

スパークプラグ交換

エンジンオイル交換

クーラント交換

ブレーキフルード交換

ブレーキパッド点検

エアクリーナ清掃

リアブレーキシューの摺動部にグリスアップ

灯火類の点検

トーインのチェック

下回り点検

光軸は車検場で一発合格を目指す。

などなど、行って車検ラインに通しました。

問題なく合格でした。

Vitz (SCP10) ユーザー車検費用 @富山陸運支局

重量税16400円...0.5-1.0t

自賠責保険24ヶ月24950円

自動車検査登録用紙代400円(小型5ナンバー)

自動車審査証紙1300円(小型5ナンバー)

諸用紙代30円

..............以上、法定費用43080円

.............プラス、上記整備の油脂・パーツ類で総合計5万ちょっとですか・・・

スロープ ― 2012年08月26日 20時55分27秒

今年の夏は長いぞ~~

(個人的には嬉しいんですが)

ということで畑にゴマンと転がっているスイカを消費しながら

マルニいじりしています。

ちょっとしたジャッキアップしたいときに便利なスロープですが

コンクリートブロックから木に替えました。

ちょっとぶっとめのモクがあったので日曜大工しました。

いちいちジャッキを持ち出さないでいいので重宝しています。

最近、走行中のギャップ乗り越え時にフロント下回りからコトンと

異音がするようになってしまいました。

あちこちのボルトナットが緩んでないか点検中。

でも原因つかめないんですよね~なんだろう

気持ち悪のでエンジンマウント、ミッションマウントなどを

次回交換予定です。

リアブレーキシュー交換 ― 2012年08月27日 20時02分25秒

フットブレーキもサイドブレーキ(駐車ブレーキ)もドラムのなかでブレーキシューが左右にツッパって制動しています。

このブレーキシューがそろそろ限界に近づいているので車検も近いことだし新品に交換しました。

このシューはレストアしたときに再利用したもの。

本来5ミリの厚みが2ミリほどに。

左右セットで6000円ほど。

まず下のシュー抑えスプリングをプライヤで外します。けっこう強力です。

上のリターンスプリングと、サイドブレーキワイヤを外してしまうとあっさりとブレーキシューが外れます。

高温でも溶け出さない専用グリスです。

左右に1つづつあります。

BMW2002のブレーキシューにはシューとドラムの隙間の自動調整機能がありません。(現代車なら当たり前の機能なんですが・・・)

よって、シューを取り付けたあと、このボルトを回して隙間をギリギリにツメていくことになります。

Haynesのリペアマニュアルでは8000kmごとにシュー隙間を確認し、必要ならば調整せよ、とあります。

ブレーキシューを交換し終わったところです。じつにシンプルな作りです。

リターンスプリングは取り付けが簡単ですが、下のシュー抑えスプリングの取り付けがかんたんにはいきません。なんせ強いテンションがかかっていますから。

説明が難しいのですが、ドライバーと外したタイヤ、プライヤを使い知恵をシボって組み付けました。

↓リターンスプリングが画像中央に見えます。

このテンションだけで、シューは元に戻るのですね。

あとはドラムをかぶせ、ホイールを取付けます。

スムーズにタイヤが回るか手で回してみましょう。

・・・・・・・・・・・・・・・

シューとドラムの隙間の手動調整を終えたら、次は室内でサイドブレーキワイヤの張り調整です。

4ノッチ分だけサイドブレーキを引いて(カチ、カチ・・・と4回分)、ワイヤー端の10ミリナットを回してリアタイヤがロックするまで締め込みます。左右のバランスも均等になるように手でリアホイールのロック具合を確認しながら・・・(画像のように、決してワイヤーの突き出し長さが一緒になるというわけではありません。)

この調整後の状態でサイドブレーキをめいっぱいに引くと7~8ノッチぐらいのクリック音で、リアタイヤは完全にガッチリとロックされました。よ~し。こうなれば、車検の駐車ブレーキテストでもOKです。

(きつめの坂道でズルズルと車が下がっていくようでは、車検は通りません)

最後にサイドブレーキの表示灯センサの調整をします。

プラスドライバ1本で前後調整し、表示灯を見ながら締め付けます。

取り付けネジがセンサーのアースになっていますので塗装を噛んでアース不良にならないようにします。

サイドブレーキ修理の関連記事として、過去記事のサイドブレーキ修理もご覧下さい。

BMW2002のユ-ザー車検に行きました ― 2012年08月29日 21時33分47秒

先日、BMW2002のユーザー車検に行ってまいりました。

2年ごとの恒例行事です。

マルニの前に、嫁のVITZをユーザー車検してきたので流れはつかんでおります。(2年も経つと細かいところ忘れてる)

結果、無事合格となりました。

法定費用64480円。プラス、交換等に必要なパーツ類。

しめて・・・7万ってところでしょうか。

車屋に全て依頼すると15万円は確実に取られるでしょう。

ユーザー車検や車整備の技術を身につけると、たいへんな額の節約術となるのです。

・・・以下は自分のためのメモです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

陸運支局に持ち込みユーザー車検。

1ヶ月前から車検は可能。

2週間前か前日までにユーザ車検のネット予約をする。(アカウントは2年で消えてしまう)

事前整備

保険屋に言って自賠責保険を24ヶ月加入しておく。24950円。

自動車税納税証明書用意。

助手席シート、外してあるので付ける。

トランクの重い荷物を下ろす。(光軸に影響)

タイヤ圧力を適正値に。スペタイヤにも。

オイル漏れがないか下回りをふく。

光軸調整のために調整ネジにCRCを。

灯火類の点検。球切れがないか確認。停車灯、前照灯、ウインカー、ハザード。

バックギアランプ、パッシング、ライセンスプレートライト忘れがち。

ワイパー、ウオッシャ液がでるか。

発火筒あるか。

パッシングができるか確認。(光軸検査において合図になる)

必要書類、自賠責保険加入証、はんこ、ペン、A4バインダー、お金の用意。

点検整備記録簿の作成。

【陸運支局にて】

支局の隣の建物で継続検査申請書などの用紙一式を30円で購入。

1974年BMW2002の重量税は18年超で重課税37800円(1-1.5t)。 (-.-;) 古い車に重い課税とはこれゼッタイにおかしい!

自動車検査登録印紙400円。

自動車審査証紙1300円。

3番ユーザ車検窓口に用紙類提出。

【ライン前の係官目視検査】

ボンネットあけておく。

マルチテスター・小型用のラインに入る。

検査官による

・ヘッドライト・ウインカー、ブレーキランプ、ライセンスプレートライト、バック灯、ワイパ、クラクション、ハザード確認。

・書類一式の確認。

・ホイールナットの締め確認。

・車台番号の確認

マルニはボンネットをあけ、右側。フェンダー部分のフロントガラス寄りの場所。

・原動機型式の確認

スターター脇のエンジンブロックに数字7桁の車台番号と原動機型式の打刻「2.0」があります。原動機型式「2000」なのに、エンジンブロックには「2.0」とありますが、OKです。

【検査ライン内で】

・排ガス検査

昭和50年排ガス規制前のマルニではマフラーに触媒がありませんので

「旧規制」のボタンを先に押してから排ガス測定プローブをマフラーに差し込む。

・サイドスリップ検査

トーイン・トーアウトのゼロ調整を事前に確実に行い検査を受ける。

フロントタイヤの左右溝の前後を測り、トー差を0にしておいた。

ハンドル中立でまっすぐ走るようにタイロッドを調整。

テスター通過中はハンドルは絶対に動かさないこと。

・ブレーキ検査(フット・ハンド)

マルチテスターなのでそのまま入る。

表示盤の「ふむ」でガンッと強く踏む。

駐車ブレーキもグイッと強く引く。

・スピードメーター検査

テスター上で走行させ、時速40kmでパッシングすれば合格です。

自分のメーターが狂っていることがあるので、妻の車に時速40kmで先行してもらいメーター値を確認しておきました。(うちのメーターが狂っているのを知ってるので)

当家のマルニはメーター読み45km/hで適正(実際の時速40キロ)であった。テスター上ではメーター読み時速45キロ時点でパッシングして合格でした。

・ヘッドライト検査

上向きにするだけ。

試験中は「落ちろ、落ちろーーッ」とアムロ・レイのように念じるべし。

万が一、光軸が狂っていて×(不合格)という結果ならば、結果印字の際に「右灯-上」などと結果が表示されるので、それを見落とさないこと!!!それを見て車検場でぐ光軸調整して再トライしてみる。

・下周り検査

両側の窓を開けてピットの係官の言うことをよく聞くこと(聞き取りにくいことが多い)

エンジン停止せよ。ハンドルを左右に切れ。

手を離せ。ステアリングを左右に激しくゆさぶられる。

フットブレーキを踏め、サイドブレーキを引け。

下回りをカンカンとカナヅチで叩かれる。

はい、OK。

印字して、ラインを出る。

・総合判定。

総合判定の詰所係官に書類を出し、合格のはんこをもらう。

・車検証とシールの交付。

4番窓口に出すのみ。

いつの間にか車検証はブルー基調になっていた。

シールをフロントグラス上部に貼り、終了。

マウント類交換 ― 2012年08月31日 19時57分54秒

防振用ゴム部品交換

BMW2002の防振用ゴム部品を交換しました。パーツ購入はドイツのWalloth&Neschから購入。

・プロペラシャフトのフレックスディスク

・ミッションマウント

・エンジンマウント左右

どれも一緒に行ったほうが効率いいので、まとめて交換です。

【フレックスディスク交換】

【ミッションマウント交換】

フレックスディスクはミッションの後端アウトプットフランジとプロペラシャフトを繋ぐパーツで、発進やシフトダウンなどで常に負荷がかかるゴム部品です。4年前のレストア時に交換していましたが、2万キロ程度しか走行していないのに早くもクラックが入ってきていました。

交換手順

ボディをジャッキアップ後、中間マフラーを外し、プロペラシャフトの中間に入っているセンターベアリングの位置をマークして外す。(これでプロペラシャフトが自由になる)

ミッションを下からジャッキで支えておいてから、ミッションマウントのステーとミッションマウントを外す。ここでミッションマウントを交換。

フレックスディスクの8本ボルト&ナットを外し交換。(フレックスディスクは変形防止用なのか金属バンドで外周を縛ってあるが、これは不要)

取付は逆転順で。

交換後の写真。

ついでに中間マフラーの穴を補修。だいぶ錆びてきてるな~、来年あたりで交換かな・・・。

取り外した旧マウント類

【エンジンマウント交換】

こちらはレストア時に再利用したパーツ。エンジンの振動が気になってきたのでいよいよ交換です。

交換手順

重いエンジンを支えているので、マウントを外した時に落ちないように、まずエンジンをチェーンブロック&ワイヤーで落ちないように吊っておく。さらにエンジン下部オイルパンをジャッキで支えておく・・・こうしておくとマウント外した際にエンジンが大きくズレない。

エンジンマウントを外し、左右とも交換。右側エンジンマウントは、ステーの位置をエンジンマウントから3ミリあけておく。

マウントを外したときに当然エンジンがずれるのですが、下支えのジャッキで位置合わせをし、マウントを取り付ける。

・・・取り外した右側エンジンマウントは新品と比較して1センチばかり潰れていました。右側はエンジンの回転反力をモロに受けるからでしょう。対して、左側のほうはそんなに変形がありませんでした。

こんなことで6時間かかってしまったのですが、交換後の試乗では、明らかにエンジンの振動が抑えられていました。

防振ゴム関係パーツの交換は、フィールが良くなるのを体感できていいです。

最近のコメント